- トップ

- コラム一覧

情報発信 の記事一覧

研究者が実践するサイエンスコミュニケーション(後編)

大谷祐紀 獣医師、博士(獣医学)、サイエンスコミュニケーター

(北海道大学大学院獣医学研究院、エジンバラ大学獣医学部)

——————————————————————————————————

前編に続き、科学知見や専門的な情報を社会に伝える際に考慮すべき事項等について、獣医科学研究者として自身の研究の傍ら、サイエンスコミュニケーション活動に取り組んでいる科学研究者に概説していただきました。

JALAM学術集会委員会

——————————————————————————————————

前編では、サイエンスコミュニケーションの背景や基本的な考え方について述べました。後編では、私自身の経験をもとに、研究者がサイエンスコミュニケーションをおこなう際の実践的な手法をご紹介します。

サイエンスコミュニケーションの実践

実際に、研究者がサイエンスコミュニケーション活動をする機会として、プレスリリースやインタビュー、ワークショップ、出張授業、または自身のウェブサイトやSNSを通じた研究の紹介が挙げられます。そのような情報発信活動のとき、より双方向性で中立的なコミュニケーションとするためにできることをみてみます。

伝えたい相手をイメージする

他のコミュニケーションと同様、情報の受け手側の立場に立つことが重要です。科学論文を書く際や学会で発表するとき、その相手は自分と近い専門性を持った人であり、共通認識事項の説明は省略し、端的に結果や考察を伝えることが、より効率の良いコミュニケーションの形です。一方、例えば大学広報から出されるプレスリリースは、大学1年生程度の教養を持っている人を受け手と仮定して、理解を促進するのに必要な情報を十分に付加しながら作成します。また、「その問題に関心がある人により理解を深めてもらうこと」を目的とするのか、もしくは「関心がない人に興味を持ってもらうこと」を目的とするのかにより、手法や内容が異なります。すなわち、伝える対象を漠然と「社会」とするのではなく「この問題に関心のある社会人」といった、一定の絞り込みをすることで、相手に届きやすい情報となります。

具体的な数値や単位を用いる

「急激な」や「若年層」など、抽象的な言葉ではなく、「40%の増加」や「30歳未満」といった科学知見に基づくデータを数値で示すことは、情報を正確に伝えるという点で重要です。

自分の研究、そして自身を俯瞰する

自分の研究や関連する科学を“正確に理解してほしい”と思うほど、専門用語が増えたり、説明が冗長的になってしまうことがあります。「本当にこの情報は必要なのか」、「自分が高校生だったときに、この説明で理解できたか」といった視点で情報を客観的にみることで、より届きやすい表現を見出すことができます。ときに、平易な言葉を用いると正確性を欠くと感じる場合もあるかもしれません。情報の正確さと伝わりやすさのバランスは、サイエンスコミュニケーターも悩みながら取り組んでいるところです。「一番伝えたいことは何なのか」を自分の中で定め、それを軸とすることで、情報の取捨選択がしやすくなります。

自分自身の色や思いを出すことも効果的な場合があります。どこか遠い大学の医学部教授が言っていることより、人柄知ったかかりつけのお医者さんの言葉が患者さんの心に届いたりするように、「伝え手がどんな人なのか」を知ることは、親近感を高め、受け手の関心が高まったり、情報を受け入れやすくなる効果が期待できます。そのため、研究者インタビューでは研究内容だけでなく、研究者の人柄が垣間見えるような質問を設定することが多くあります。

自分ごととして捉えやすい表現を用いる

例えばサイエンスカフェの来場者は、一般にその話題に関心がある人が大部分を占めることが報告されています(1)。しかし多くの場合、社会課題の解決には、これまで関心がなかった人に、理解し、考えてもらうことが出発点です。無関心層への働きかけのため、アートなど他の領域とコラボレーションする手法も近年よくみられます。一般に、人が科学について考えるときの多くは、その技術が自分の生活に関係していると感じるとき、すなわちその問題がひとごとではなく「自分ごと」になるときです。共有したい事柄について、例えば身近な例を用いるなど、相手にとって共感が湧きやすい情報を示すことは、関心を高め、理解を促し得る手法です。

コラム サイエンスコミュニケーション

動物実験の情報発信(イギリス編)

物実験・実験動物の情報発信について、何回かに分けてお伝えしていきたいと思います。情報発信に関してはまずは先達である海外に倣えとのことで、初回はイギリス編です。なお、今回の内容はLABIO 21の記事「特集 イギリスの一般市民への動物実験に関する情報発信の状況 訪問調査研究の報告(1)市民へ動物実験の理解を促す活動団体”UAR”」をもとに構成しています。

イギリスは1800年代から動物虐待に関する法律が制定されるなどの歴史的背景から動物愛護に関する意識が非常に高い国です。そのような流れを受け、動物実験・実験動物に対しても非常に強い反対運動が巻き起こりました。SHAC(Stop Huntingdon Animal Cruelty)と呼ばれる団体がイギリスの大手CRO企業であるハンティンドン・ライフ・サイエンス社に対して放火や実験動物の連れ去りなど、非合法活動を行っていたことも記憶に新しいことかと思います。

イギリスでは1908年にResearch Defence Societyという団体が設立され、以前から研究を擁護してきました。また、2003年頃から市民に向けて研究への理解を推進するための活動を行っていたCoalition for Medical Progressという団体があったのですが、2008年にこれらの団体がまとまり、UAR(Understanding Animal Research;https://www.understandinganimalresearch.org.uk/)が設立されました。元々あった2つの団体はそれぞれ、動物実験に関する理解促進、情報発信活動を行ってきたのですが、名称からは分かりづらいという声が上がっていたことから、新しい団体には目的が分かりやすい名称となったとのことです。

UARの活動は大きく3つの活動に分かれており、ここからはそれぞれの活動を見ていきたいと思います。

研究者が実践するサイエンスコミュニケーション(前編)

大谷祐紀 獣医師、博士(獣医学)、サイエンスコミュニケーター

(北海道大学大学院獣医学研究院、エジンバラ大学獣医学部)

———————————————————————————————-

動物実験および実験動物については多様な意見が存在し、それらはときに摩擦の原因になります。欧米では、国民や社会の理解を促進するため、種々の団体が積極的に動物実験あるいは実験動物に関する情報を公開しています。しかしながら、日本においては動物実験および実験動物の情報公開に関する議論が不十分で、情報を公開することに対し不安があるという声も聞きます。科学が持続的に発展するには、正しい情報の能動的な発信が不可欠です。そこで、科学知見や専門的な情報を社会に伝える際に考慮すべき事項等について、獣医科学研究者として自身の研究の傍ら、サイエンスコミュニケーション活動に取り組んでいる科学研究者に概説していただきました。

JALAM学術集会委員会

———————————————————————————————-

サイエンスコミュニケーションとは

文部科学省はサイエンスコミュニケーションを「科学のおもしろさや科学技術をめぐる課題を人々へ伝え、ともに考え、意識を高めることを目指した活動」と定義しています。その上で、「研究成果を人々に紹介するだけでなく、その課題や研究が社会に及ぼす影響をいっしょに考えて理解を深めることが大切」と続きます(1)。すなわち、サイエンスコミュニケーションは「社会課題の解決に向けた、科学の場と社会間のコミュニケーション手法のひとつ」と、ここでは定義したいと思います。

Science Communication/サイエンスコミュニケーションは、日本では科学コミュニケーション、科学技術コミュニケーションとも呼ばれ、その形式は新聞や雑誌、ウェブ記事などのライティング型、サイエンスカフェやワークショップなど対話型、グラフィックや設計といったデザインによるものなどさまざまです。サイエンスコミュニケーションを行う人をサイエンスコミュニケーターと呼び、専門教育を提供している大学や研究機関もあります。一方、日本において、日本科学未来館を除き、サイエンスコミュニケーターという職業はほぼ確立していません。裏を返せば、“サイエンスコミュニケーションをするんだ!”という気概があり、関連する素養があれば、誰でもサイエンスコミュニケーターとして活躍することができます。現在は、大学や研究機関の広報担当、新聞の科学欄や科学雑誌で執筆するサイエンスライター、SNSでの発信者、サイエンスカフェの聞き手、ファシリテーターなどが中心ですが、近年の需要と認知度の高まりにより、サイエンスコミュニケーターを職業とする動きもあります。

サイエンスコミュニケーションの歴史

サイエンスコミュニケーション発展の前提として、通称「Trans-Science/トランス・サイエンス問題」について理解する必要がありそうです。トランス・サイエンスは1972年に物理学者Alvin Weinbergが提唱した概念です(2)。例えば原子力発電所の安全性を科学的に証明するには、数千の原子炉をつくり1 万年運転する必要があるそうですが、実際にその科学的検証を実行するのは非現実的と直感的に理解できると思います。つまり、科学的な安全性が100%示されていない中で、私たちは原発の利用について意思決定をしなければならない社会的場面に遭遇し、そして関する課題を実体験してきました。このように「科学に問うことはできるが、科学だけでは答えることのできない問題」をトランス・サイエンス(科学を超越した)問題と呼びます。1992年には、原子力といった不確実性が高く、かつ与える利害の規模も範囲も大きい技術は、科学哲学者Silvio FuntowiczとJerome Ravetzによって「Post-Normal Science/ポスト・ノーマルサイエンス」と捉え直されます(3)。そして、トランス・サイエンスやポスト・ノーマルサイエンス領域での課題解決には、それぞれの文脈で多様な立場の人が意思決定に関わることが必要と考えられるようになりました。

コラム サイエンスコミュニケーション

情報発信のあり方を考える

科学研究の継続や進展のためには一般市民の支持が必要不可欠です。毎年、Gallup社のアメリカ人の”実験動物を使った医学研究”に対する世論調査に注目しておりますが、2001年〜2019年にかけて徐々に低下してきました (容認率、65% ➝ 50%)。昨年はコロナの影響もあり56%と上昇しましたが、2021年に再び50%に低下しました。日本がお手本としてきた米国の動物福祉政策を以ってしても、容認率の低下は避けられないようです。今回は、関連する話題として、一昨年のJALAS総会にて、塩谷恭子先生が企画された英国Understanding Animal Research (UAR)の活動の一部を紹介させて頂きます。

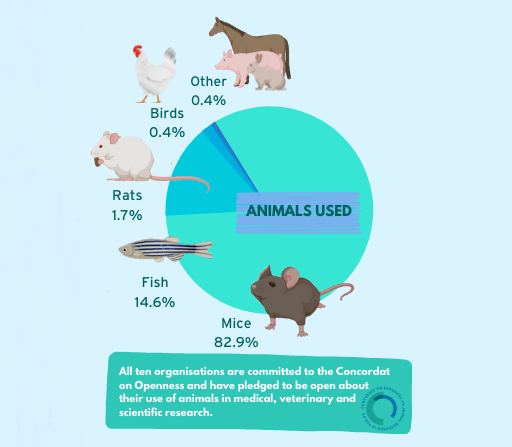

UARは、代表のWendy Jarrett氏と8名の職員で運営されるNPO団体で、動物実験に関する情報の透明性を高め、英国民から理解・支持を得ることを目的としている。現在、英国の124の主要な研究機関 (公的研究機関、大学、学会、製薬会社、飼育関連機器会社等)がUARに加盟し、加盟施設は下記の4つの協定を結び、UARは加盟施設への指導・助言を行う。

1. 実験に動物を使用する場合、いつ、どのように、なぜを明確にする。

2. メディアや一般市民に対し動物実験についてより積極的に情報を公開する。

(HPに情報を掲載し、問い合わせや質問には確実に回答すること等)

3. 自ら進んで動物実験について国民が知る機会を増やす

(出前授業や施設内のバーチャルツアー動画を公開する等)。

4. 年に一度、UARに活動内容を報告し、加盟施設間で情報(成功/失敗体験)を共有する。

加盟施設のうち、マスコミ向けに動物実験の情報を積極的に提供している施設は61箇所、外部の訪問客を受け入れた施設は57箇所、学校に演者を派遣あるいは施設に学生を受け入れた施設は56箇所、マスコミの撮影を受け入れた施設は13箇所である(2019年)。情報公開において先駆的な試みを行った施設には、12月に開催される情報公開表彰式において表彰される。

コラム 情報発信