花井幸次

島根大学 実験動物部門, JCLAM国際渉外委員会委員(IACLAM担当), IACLAM理事(前Secretary/Treasurer)

科学の発展のために動物実験は必要不可欠であり、実際、世界中の国々で毎年多くの動物実験が実施されています。動物実験の実施にあたっては実験動物を倫理的に、かつ科学的に適切に使用しなければならないことは疑いがありません。その大原則が、よく知られた3Rs の原則(Replacement, Reduction, and Refinement)です。3Rsの原則に従って動物実験が適切に実施されたことを保証するためには、実験動物の健康状態を正しく評価する技能を有する獣医師の役割が欠かせません。動物の健康や福祉的扱いを司る国際的な政府間機関である国際獣疫事務局/The World Organization for Animal Health (WOAH;日本は1930年より加盟)の動物実験に係る規定 (Terrestrial Code, Chapter 7.8. Use of animals in research and education) においても、『科学的に適切な動物実験の実施には実験動物の福祉的取り扱いが必要であり、そのためには技能を有する獣医師が必須のメンバーである』ことが記載されています。今回のコラムでは、優れた技能を有する実験動物医学専門医を地球規模で育成し、動物実験を実験動物の健康の側面から支えることを目指す団体(IACLAM)と、そのIACLAMの活躍にJCLAMが果たしてきた国際貢献活動について紹介いたします。

IACLAM について

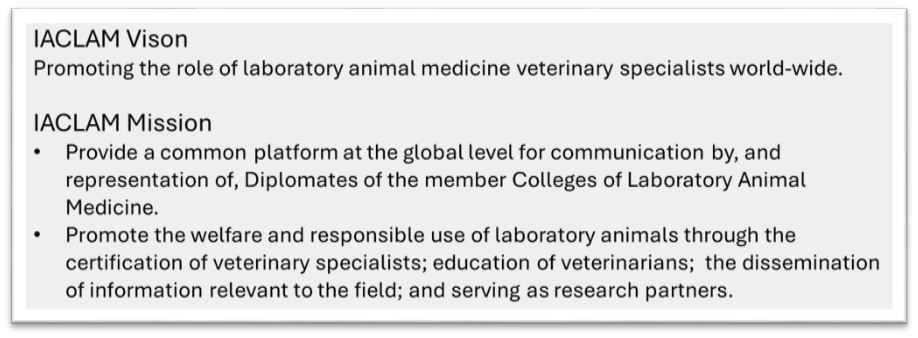

この団体は正式名をThe International Association of Colleges of Laboratory Animal Medicineと言い、頭文字をとってIACLAMと呼んでいます。4つの国・地域の実験動物医学専門医協会、すなわちACLAM(米国の実験動物医学専門医協会)、ECLAM(欧州の実験動物医学専門医協会)、KCLAM(韓国の実験動物医学専門医協会)とJCLAMをメンバーとして2006年に活動を開始しました。各協会から代表者を出してIACLAMの理事会を組織し、実験動物の福祉にIACLAMとして貢献できる事項を協議して実行してきました。これまでにインドとフィリピン(フィリピンは2024年4月現在アソシエートメンバー)を加え現在は6つの国・地域で活動を行っています。またIACLAMは世界獣医師会(The World Veterinary Association;WVA)のメンバー協会であり、世界の獣医学および動物を用いた産業の発展にも貢献してきました。

IACLAMの活動目標に向けた取り組み

科学的な研究成果を世界で共有するためには、実験に関する科学的な質の保証が必要です。動物実験においては全実験期間にわたる実験動物の品質の保持もその一つになります。実験動物の品質の保持とは、実験動物が身体的に健康であるとともに精神的な苦痛も実験条件として許容される範囲内である必要があります。すなわち、飼育条件としての「5つの自由」と動物実験における「3Rsの原則」が遵守される必要があります。そして、『訓練された実験動物獣医師がそれらを監視し、保証する役割を担う』ことが世界で求められています。

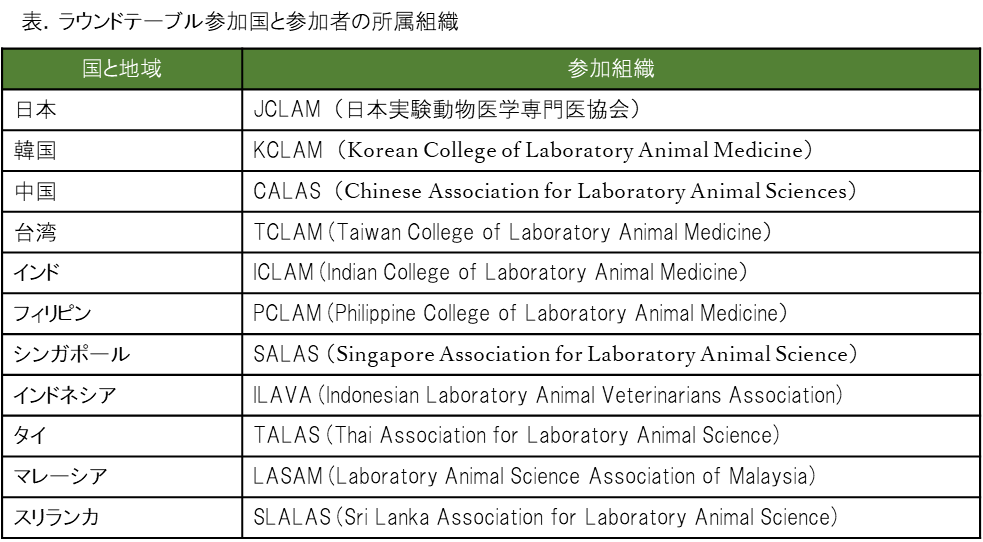

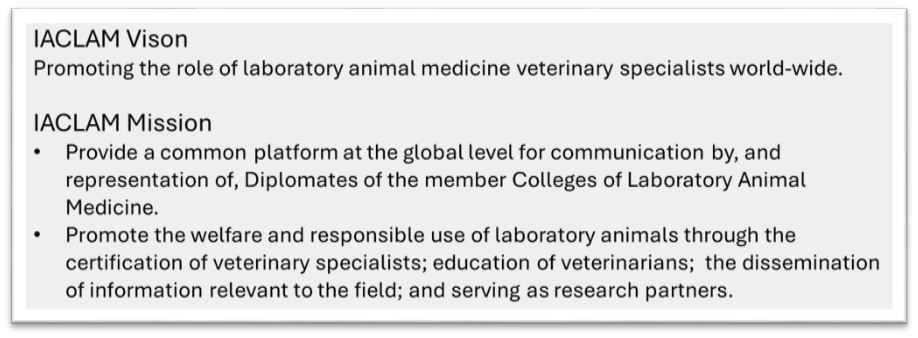

ところが、それぞれの国には文化的・政治的背景があり、実験動物の身体的・精神的健康に関する考え方が異なることも大いにあり、それ故に獣医師に求められる内容・水準もところ変われば異なってしまいます。しかし、実験動物の扱いが変われば科学的な質は保証されず研究成果を世界で共有することが難しくなります。そこで世界的な指標が必要になります。IACLAMでは、実験動物の健康と福祉的扱いを世界的指標に照らして保証するために、指導的役割を担う実験動物医学専門医が有すべき知識・技能・考え方を指標として明確にし、それらを有する実験動物医学専門医を世界の国々で育成することを目標としています。それらをビジョンとミッションとし(表1)、その実現に向けて中長期的な活動計画を設定しました。

(表1 IACLAMのミッション)

前述のように、国や地域によって文化的・政治的な背景が異なりますが、IACLAMはそれを否定してはいません。IACLAMは画一的に先進国のやり方を押し付けたり、直接個々の獣医師を指導したりするのではなく、国・地域毎に設立された実験動物医学専門医協会をサポートし、その国・地域の協会が『その国の実情に合わせてIACLAM基準の専門医を認定するシステムを構築する』という方式を採用しています。すなわち、具体的な運営方法は、一定の決まり事/枠組みを守り、IACLAMの定める専門医の基準に達するようにさえすれば、それぞれの協会がある程度の自由度をもって定めることができます。最初は米国、欧州、韓国、そして日本の4つの国・地域で始まったIACLAMですが、上記の考え方でインドの専門医協会が仲間に加わり、現在アソシエートメンバー(仮入会)のフィリピンの協会が新しい仲間(=正会員・フルメンバー)となるべくシステムの構築を進めています。このほかにも数か国の関係団体から実験動物医学専門医協会を設立しIACLAMのメンバーに加わりたいとの希望を聞いています。将来は多くの国の協会が、それぞれ工夫を凝らして国際指標に合致した実験動物医学専門医を輩出するようになることが期待されます。

また、これまでは各協会に任せていましたが、現メンバー協会の会員の知識のアップデートや技能の向上も、これからのIACLAMの重要な課題と捉えています。実験動物医学専門医は国際的な水準の知識・技能を要求されるので、IACLAMのメンバー協会の会員が必要な情報にアクセスしやすいよう、各協会から持ち寄った有用な研修や学会の情報、先進国の法令改正やガイドラインの改定の情報などを共有できるようにしました。更に、初めての試みとしてIACLAMが主催する実験動物医学に関する研究会を2025年に欧州で開催することとし、準備を開始したところです。

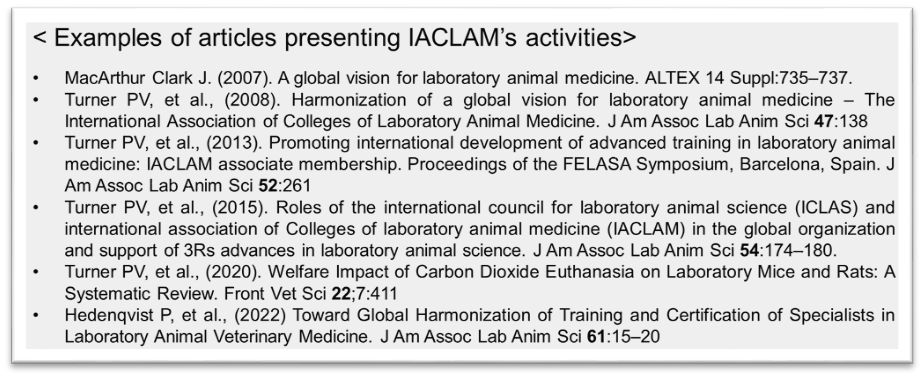

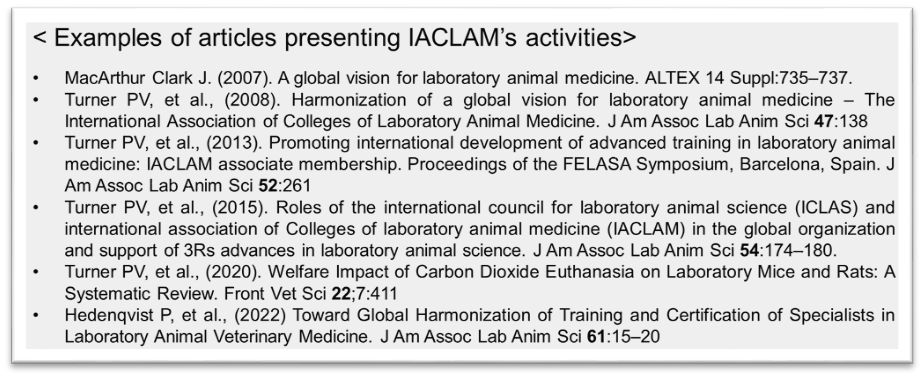

このほか、IACLAMの認知度を高める活動を進めています。適切な動物実験の実施には、研究者のパートナーとして実験動物獣医師(日本のガイドラインでは実験動物管理者が相当)の役割は重要であることは疑いがありません。しかし、その重要な実験動物獣医師の指導役であるべき実験動物医学専門医の能力を保証することの必要性、およびそれを行う国際的に唯一の団体であるIACLAMについて、世界的にはまだ十分に認知/理解されていないと考えているのです。これまでに実験動物関連の組織にIACLAMの活動を紹介するニュースレターを配信し、またいくつかの国際学会でIACLAMに関する発表を行ってきました。論文投稿も行いました(表2)。これからも機会を得て学会等を通じて情報発信を行うことにしていますので、このコラムを読まれている方も、どこかで目にされるかもしれません。

(表2 IACLAMの活動に関する論文の例)

IACLAMの活動におけるJCLAMの貢献

最初に記載したように、JCLAMはIACLAMの設立メンバー協会であり、ここまでに記載したIACLAMの活動を支えてきました。JCLAMの代表者がIACLAMの役員や各種委員会の委員・委員長を歴任して重要な役割を担いましたし、現在進行中の中期計画でも立案や実行に多くの力を注いできました。上述以外の活動として具体的な例を挙げると、インドの実験動物医学専門医協会(ICLAM)の設立に際して、インドの実験動物学会で他の専門医協会と並んでJCLAMからも実験動物医学専門医協会設立の意義やその方法について紹介を行いました。また、2023年に台湾で開催されたWVAの総会では、JCLAMが担当してIACLAMの活動をポスター発表しました。WVAの学術集会には今のところ実験動物関係者の参加は多くありませんが、発展途上国を含め多くの国から産業動物関係を中心に多数の獣医師が参加します。そのため、世界中の動物実験実施機関に実験動物福祉の考えを理解してもらうための布石として非常に重要な機会です。

逆にIACLAMの活動方針に呼応してJCLAMが活動を改善した事例もあります。例えば、実験動物医学専門医が有するべき知識・技能をIACLAMメンバー協会で共有するため、役割概要説明文書(RDD; Role Delineation Document)をまとめ、JCLAMのwebsiteに掲示しました。このRDDはIACLAMの各協会のwebsiteに掲示されたものと相互リンクしています。また、実験動物医学専門医がより専門的で高度な知識や技術を習得する研修を行うためのレジデントプログラムを設置し運用を開始しました。そのほかにも他の協会の事例を参考にした改善例がいくつもあります。今後もIACLAMで定める方針や他協会の情報を参考に、JCLAMの活動も微調整していく必要があると考えています。

最後に

動物実験を行うあらゆる国で実験動物医学専門医の重要性を知ってもらい、関連法令・ガイドラインに実験動物医学専門医や実験動物獣医師の役割を明記してもらうことにより、実験動物の福祉を多いに進展させることが可能になると考えています。また、実験動物の福祉に関心を持っていても実験動物医学専門医というものを知らない方もいるかもしれません。そういう方に情報を届けることで、将来、実験動物医学専門医を目指してくださるかもしれません。IACLAMの活動は実験動物の福祉を通じて科学の発展に寄与するものとして、世界の人々に理解していただけることを期待しています。

これまでに記載した通り、JCLAMはIACLAMの設立時から実験動物医学専門医の役割を通して国際的にも動物福祉に力を注いできました。その甲斐もあって日本の動物実験における実験動物福祉の水準は世界からも注目されています。JCLAMが協会として活動を推進していく姿を、またその会員一人ひとりが今後も一層大きな力を発揮していくところを、読者の皆様には期待の目をもって見届けてほしいと願います。