希少疾患の治療法開発と実験動物

コラム

1.mcEDSモデル動物

mcEDSは2009~2010年にかけて報告された新規疾患[4-6]で、2022年の段階で、世界中で81名の患者が報告されている[7, 8] 。本疾患は本学の古庄知己博士が報告した疾患で、同じ大学の研究者というご縁と、患者の数は少なくても苦しみは変わらず少しでも力になりたいという想いから、私は2014年からmcEDSの疾患モデル動物の研究をスタートした。患者の検体を用いた遺伝学的検査から、mcEDSの原因遺伝子はCHST14とDSEであることが同定されており、原因遺伝子によってmcEDS-CHST14とmcEDS-DSEの2つの病型に分類される。CHST14とDSEはそれぞれ、デルマタン4-O-硫酸基転移酵素1(D4ST1)とデルマタン硫酸エピメラーゼ(DSE)という酵素をコードする遺伝子で、デルマタン硫酸(DS)の合成に関わる。CHST14やDSEの病的バリアントでは、これらの酵素の活性が失われ、全身のDSの消失(mcEDS-CHST14)もしくは含量低下(mcEDS-DSE)が起こる。

患者でDSの消失が認められるmcEDS-CHST14のモデル動物として、私達はChst14遺伝子ホモ欠損マウス(Chst14 KO)を用いた解析を行うことにした。しかし、共同研究者から譲り受けたChst14 KOを交配し、いざ解析だと意気込んだのも束の間、Chst14 KOが殆ど産まれないという壁に突き当たった。一方で、一定数の胎仔は、子宮内で出産直前まで生存していることも分かった。そこで私達は、胎生期の解析と出生率改善に同時並行で取り組むことにした。その結果、Chst14 KO胎仔の胎盤では、虚血や壊死、胎盤絨毛の毛細血管基底膜の菲薄化などを認め、血管の構造や機能にDSが重要であることが示唆され、mcEDSの巨大皮下血腫のような血管合併症との関連が考えられた[9]。また、近交系で出生率が安定した系統として知られるBALB/c系統への戻し交配により、従来の4倍程度までChst14 KOの出生率を改善することに成功した[10]。

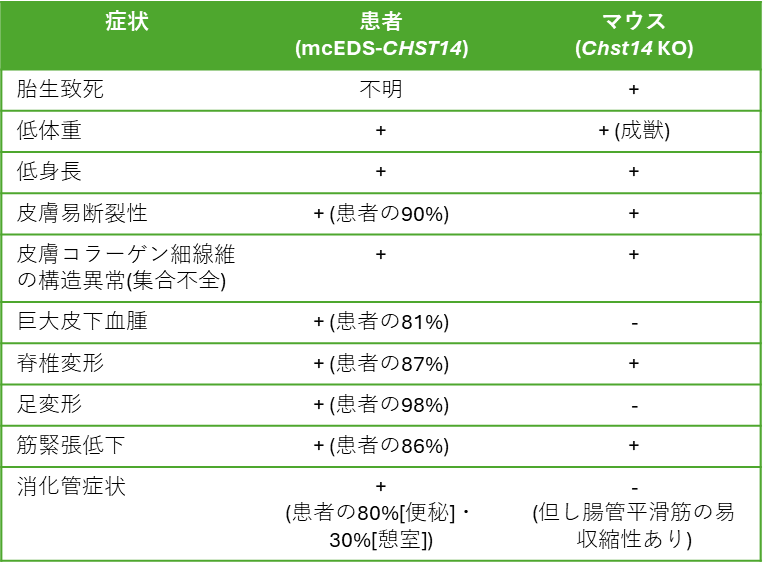

Chst14 KOの成獣の解析によって得られた知見と、mcEDS患者の症状の比較を表1に示す。Chst14 KOではmcEDS患者と同様に、低体重や低身長、脊椎変形、筋緊張の低下[11]、皮膚の強度低下(易断裂性)、コラーゲン線維束の不明瞭化、コラーゲン細線維の集合不全[12]、創傷治癒の遅延などの表現型を認めた。一方で、Chst14 KOでは、足の変形や巨大皮下血腫は観察されず、mcEDS患者との相違点も明らかになった。このような相違点は、ヒトとマウスでの骨格構造や血液凝固機能の違いに起因する種差ではないかと考えている。また、ヒトとマウスでは排便頻度や腸管の組織学的な構造も異なり、mcEDS患者で認められる便秘や憩室はChst14 KOでは観察されなかった。一方で、Chst14 KOで腸管平滑筋の易収縮性が明らかになり、DSの消失が腸管の内圧や運動に影響する可能性が示唆された[13]。以上のような知見の積み重ねから、Chst14遺伝子の変異による全身のDS消失が生体に与える影響を明らかにすることにより、mcEDSの病態メカニズム解明の一助になることが期待できる。また、ヒトの症状とマウスの表現型の同異点も分かってきて、疾患モデル動物としての適切な評価系の構築や、外挿性を考える際の参考になることが期待できる。mcEDSのモデルマウスや患者の症状との同異点などのより詳しい情報は、最近報告した総説を参照して欲しい[14]。今後はさらに病態メカニズムの解明を進めると共に、治療法の探索にも貢献できるように研究を発展させていきたい。

表1. mcEDS-CHST14とChst14 KOとの同異点 (文献[14]より一部改変)

2.FSHDモデル動物

FSHDは、私が研究の道に入るきっかけとなった疾患である。私自身がFSHD患者で、ずっと苦しめられてきたこの病気を一発ぶん殴ってやりたかったが、病気を物理的に殴ることはできないので、希少疾患の治療法開発に貢献して一矢報いてやろうという思いが原動力になった。幸運なことに2019年にFSHDに関する研究費を得て、本学での研究をスタートさせることができた。2023年にはクラウドファンディングを行い、患者当事者を含む様々な方からのご寄付をいただくなど、立場や業種の垣根を超えて多くの方から支えていただきながら研究を進めている。

FSHDの有病率は人口10万人当り4~12人で、筋ジストロフィーの中でデュシェンヌ型筋ジストロフィーや筋強直性ジストロフィーに次いで、3番目に患者数が多い病型とされる[15, 16]。本疾患は寿命への影響はないが、上肢から全身に及ぶ慢性進行性の筋力低下は患者のQOLに重大な影響を与える[17, 18]。FSHDの原因として、転写因子の一種であるDUX4の異常発現が知られている。ヒトのDUX4遺伝子は、第4染色体のD4Z4と呼ばれる繰り返し配列中に存在しており、通常のD4Z4は10回以上のリピート数があるとされる。FSHDは、D4Z4のリピート数が少ない(10回未満)FSHD1と、D4Z4のクロマチン制御因子に病的バリアントがあるFSHD2の2つに分類される。メチル化やクロマチンの凝集は遺伝子の発現を抑制するブレーキの役割を持ち、健常者では、初期発生胚と精巣や脾臓以外は、D4Z4の高度なメチル化とクロマチンの凝集によってDUX4は発現しない。一方で、FSHD患者では、D4Z4のリピート数減少やクロマチン制御因子の病的バリアントを原因として、メチル化の低下やクロマチン構造の変化が起こり、本来骨格筋で発現してはいけないDUX4が発現してしまうことが知られている。DUX4は、筋組織において細胞死や炎症および筋分化抑制等を引き起こし、FSHDの筋力低下の原因になると考えられている。

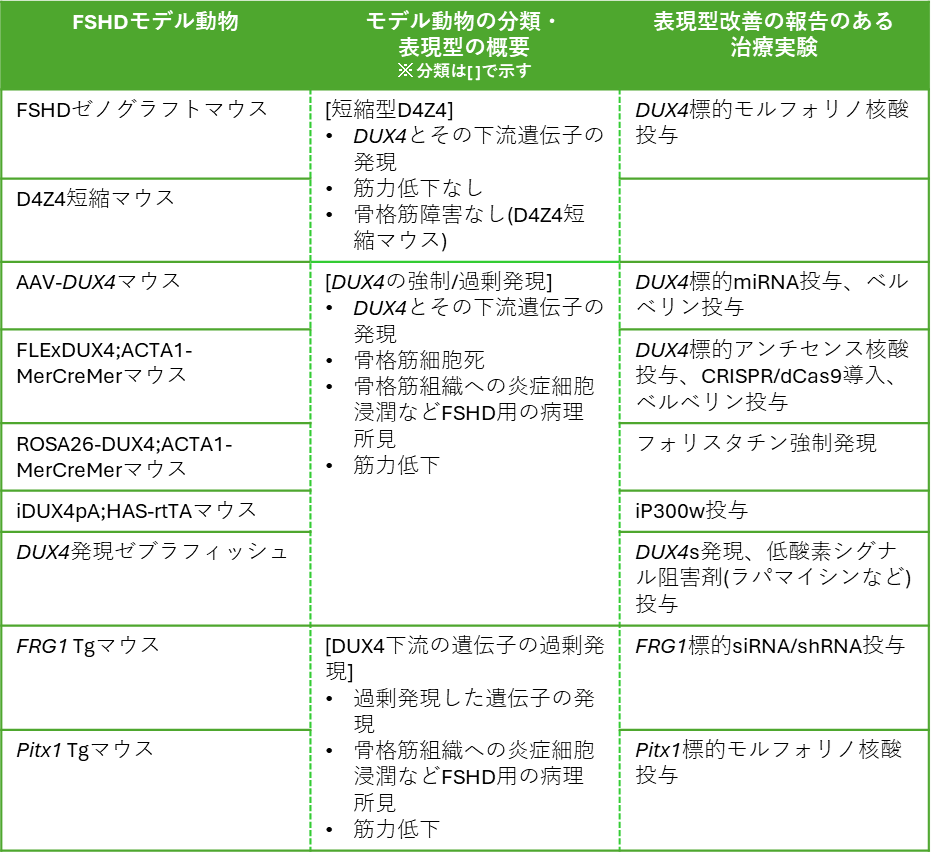

FSHDのモデル動物は、これまでにいくつかの報告がある[19]。最近私達は、FSHDモデルマウスで治療効果が認められる化合物を発見しており、その作用機序の解明と特許出願を進めている。私達は、疾患モデル細胞の樹立、低分子化合物のスクリーニング、FSHDモデルマウスを用いた治療効果の検証という流れでプロジェクトを進めてきた。私達が見出したヒット化合物については、知財などの関係で残念ながらここで詳しく述べることは出来ないが、このコラムではこれまでに報告のあるFSHDモデル動物の創薬研究への貢献について紹介したい(表2)。各紹介内容の詳細については、最近報告した総説を参照して欲しい[19]。

これまでに報告のあるFSHDモデル動物は、D4Z4のリピート数短縮を再現したモデルや、DUX4を過剰発現させたモデル、およびDUX4の下流遺伝子を過剰発現させたモデルの3つのタイプに分類できる[19]。

D4Z4のリピート数短縮を再現したモデルは、FSHD1患者の筋組織を免疫不全マウスに移植したゼノグラフトモデルと、ヒトの短縮型D4Z4リピート配列を遺伝子導入したマウスの報告があり、そのどちらでもDUX4とその下流遺伝子の発現増加が認められる。これらのモデルは、FSHD様の骨格筋障害や筋力低下などの病理学および生理学的な表現型は再現できないものの、骨格筋におけるDUX4の上流転写因子の影響も含めたDUX4やその下流遺伝子の遺伝子発現の変化を再現することが報告されている。ゼノグラフトモデルは、モルフォリノ核酸(タンパク質の翻訳阻害やmRNAのスプライシング阻害に用いられるアンチセンス核酸; デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療薬として応用された事例のある技術)のようなDUX4の遺伝子発現の抑制を狙った創薬研究に用いられた報告がある。

DUX4を過剰発現させたモデルは、アデノ随伴ウイルスベクター(AAV6)の筋肉内注射によるDUX4遺伝子の強制発現(AAV-DUX4)や、遺伝子組換えによるヒトDUX4遺伝子の過剰発現マウス(DUX4 Tg)および、DUX4過剰発現ゼブラフィッシュの報告がある。これらのモデルでは、D4Z4のメチル化やDUX4の上流転写因子に関する評価はできないが、DUX4の下流遺伝子の発現と骨格筋の細胞死や炎症細胞浸潤等の組織障害および筋力低下といった、DUX4発現以降のFSHDの症状に類似した表現型を呈する。AAV-DUX4では、DUX4を標的としたmiRNAや、グアニン四重鎖に結合してDUX4の発現を抑制するベルベリンの治療効果の検証に用いられた報告がある。DUX4 Tgには、FLExDUX4;ACTA1-MerCreMerやROSA26-DUX4;ACTA1-MerCreMer、iDUX4qA;HAS-rtTAといったいくつかのマウス系統が報告されているが、それらの骨格筋における表現型は概ね共通している(表2)。FLExDUX4;ACTA1-MerCreMer系統は、DUX4標的アンチセンス核酸や、ベルベリン、CRISPR/dCas9によるDUX4の発現抑制と治療効果の検討に用いられた報告がある。ROSA26-DUX4;ACTA1-MerCreMer系統では、筋肥大に抑制的に働くミオスタチンに対して阻害作用を持つフォリスタチンによる治療効果の検証に用いられた報告がある。iDUX4qA;HAS-rtTAは、DUX4の下流遺伝子の発現制御に関わるEP300/CBPに結合する低分子化合物iP300wの治療効果の検討に用いられた報告がある。また、マウスモデル以外の治療実験では、DUX4過剰発現ゼブラフィッシュでは、不完全長のDUX4 (DUX4s)の発現が骨格筋の発生異常を改善したという報告や、低酸素シグナル阻害剤であるラパマイシンなどの投与で活動性が増加したという報告がある。

DUX4の下流遺伝子を過剰発現させたモデルには、FRG1過剰発現マウス(FRG1 Tg)と骨格筋特異的Pitx1過剰発現マウス(Pitx Tg)の報告があり、どちらも筋組織の炎症や筋力低下といったFSHD様の表現型を呈する。これらのモデルは、D4Z4のメチル化低下やDUX4の発現および過剰発現された遺伝子以外のDUX4の下流遺伝子による影響は再現できないが、過剰発現された遺伝子の機能解析に有用と考えられる。FRG1 を標的としたsiRNAやshRNAの投与は、FRG1 Tgの骨格筋症状を緩和したという報告がある。また、同様に、Pitx1を標的としたモルフォリノ核酸の投与は、Pitx Tgの筋力低下を緩和したという報告がある。ただし、FSHDではDUX4の下流の複数の遺伝子が同時多発的に発現していることを考えると、DUX4の下流遺伝子を個々に過剰発現させたモデルにおける表現型や治療効果が、どの程度FSHDの病態を反映しているのかは熟考を要すると思われる。

これらの研究の積み重ねによって、現時点において、海外を中心にFSHDを対象にした治療薬について治験が5つ準備または実施されている。

表2. これまでに報告のあるFSHDモデル動物と治療実験

病態メカニズムの解明や創薬を目指した研究において、生体を用いた検証は重要である。本コラムでは、mcEDSの病態メカニズム解明やFSHDの創薬研究を例に、疾患モデル動物の貢献を紹介した。今回紹介した以外にも数多くの疾患において、その治療法の研究開発には実験動物が貢献していることを申し添えたい。この場を借りて、このような研究開発に尽力している医療関係者や研究者に敬意を表するとともに、犠牲となった実験動物たちに哀悼と感謝の意を表し、このコラムを締めくくりたい。

信州大学 基盤研究支援センター動物実験支援部門 吉沢隆浩

信州大学 基盤研究支援センター動物実験支援部門 吉沢隆浩