情報発信のあり方を考える

コラム 情報発信

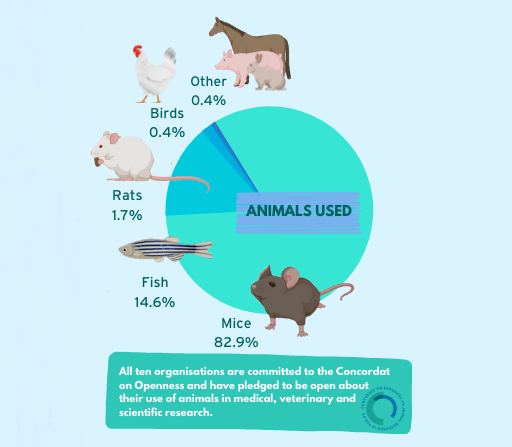

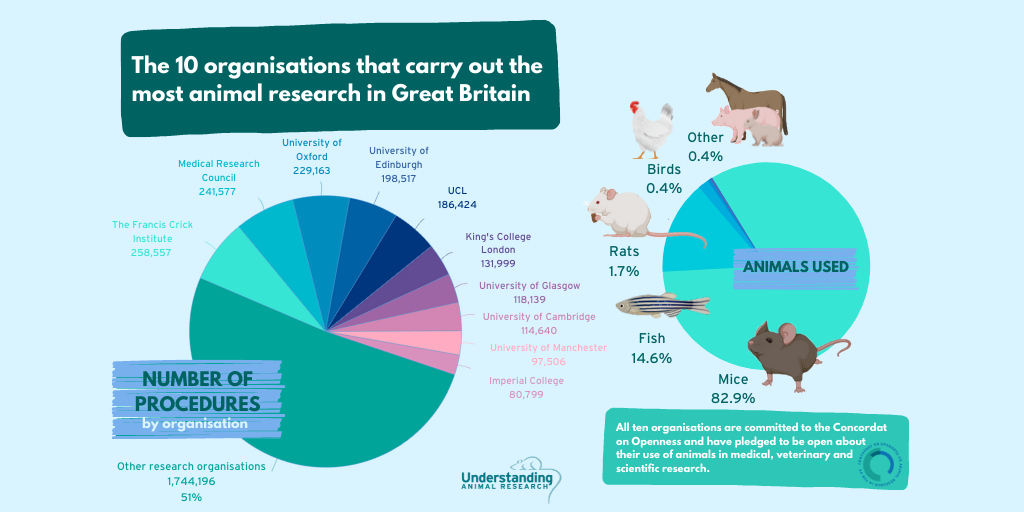

UARは他にも様々な活動を行っている。Webサイトには様々な情報や統計データ、国内外の実験動物を用いた研究に関するニュースが提供されている。様々な動物実験のプロトコールについて、目的や利点だけでなく苦痛についても紹介され、また、学生、ジャーナリスト、一般人向けに動物実験の情報を提供するウェブサイトanimalresearch. infoや、複数の動物施設のバーチャルツアーが体験できるlabanimaltour.orgも作成している。twitter等ソーシャルメディアも積極的に用い、多方面に情報提供を行っている(COVID-19のワクチンの開発過程における動物実験を行う意義について説明した図は、英国の多くのメディアでシェアされた)。

特に印象的な試みは、11〜18歳を対象に、UARがアンバサダーを学校に派遣し、ワークショップにて学生と”対話”することである。若年層ほど動物実験に抵抗を持っているので、将来を担う若者に正しい情報を隠すこと無く提供し、自発的に理解を深めてもらうことが目的である。人は一方的に事実を投げかけられても正しい判断を下すことができないため、学生との共通点や見解の一致点を探すことができる”対話”形式を用いている。年間1万人のペースで、すでに10万人以上の学生と対話を行ってきた。アンバサダーは動物実験の専門家(研究者、医療関係者、獣医師等)や動物飼育スタッフからなる167名のボランティアである。彼らは、効果的な対話法やプレゼン法の研修を受けた後に学校に派遣される。UARのHPには、学校向けコンテンツの一部が公開されている。学生アンケートの結果、アンバサダーのうち管理獣医師の話が最も信用できるとのことである。また、学生や先生方に動物実験施設見学の機会も設けている。

これらの試みによって、動物実験に関して英国民が入手できる情報は飛躍的に増え、事実を公表しても悪い影響や反発は起きていないこと、施設のHPで情報が豊富に入手できるため情報公開請求件数も減少し、動物実験に関するマスコミのネガティブな報道が大幅に減少したようだ。

本稿ではUARの試みの一部を紹介しましたが、動物実験の社会的理解を得るための情報発信のあり方について、議論のきっかけになっていただければ幸いです。

関連記事

文献紹介(特別編):動物実験に関する一般の方々とのコミュニケーション

その中で2014年にイギリスで締結された「動物実験に関する情報開示のための協定(Concordat for Openness on Animal Research in UK)」は非常に画期的なものであり、署名している機関は現在120を超え、署名機関は以下の4項目の遵守が求められています。

Speaking of research HPから引用

https://speakingofresearch.com/2014/05/14/the-concordat-on-openness-on-animal-research-arrives/

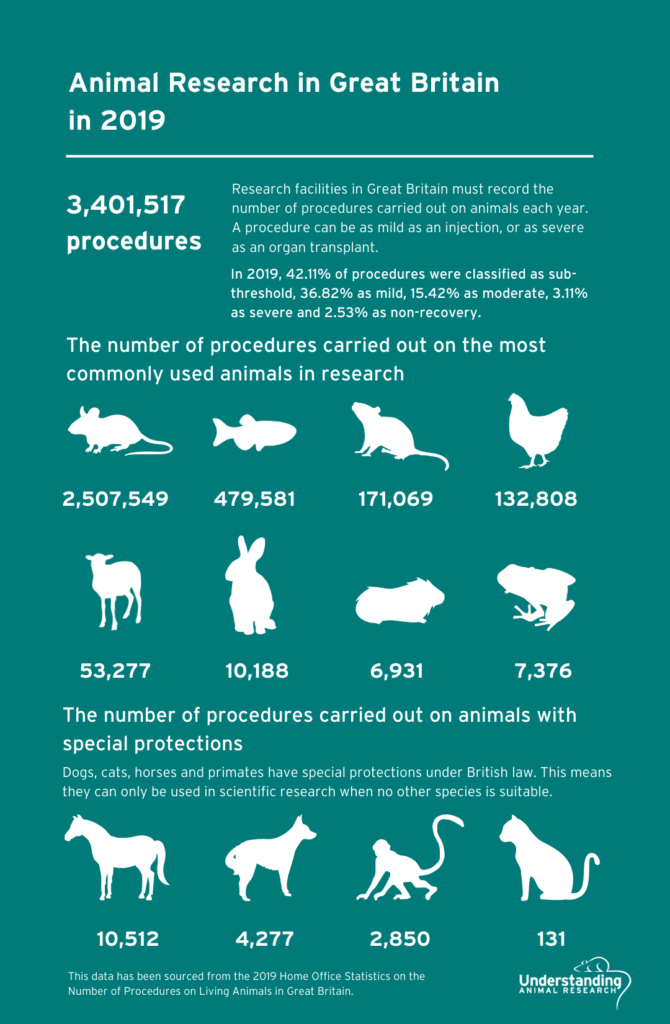

この協定を結んでいる機関は積極的に情報を発信しており、大学などでは使用した動物種や動物数を公開し、大手の製薬企業では従業員全員(動物実験を実施するしない関わらず)に対してなぜ動物実験が必要なのかなど説明責任を果たしているとのことです。

https://www.understandinganimalresearch.org.uk/news/communications-media/animal-research-numbers-in-2019/

こちらの取り組みに比べて、日本は以下のようにだけ記載されています。

日本では、動物実験関係者連絡協議会が中心となって、動物研究に関するよくある質問を掲載したウェブサイトを開設したり、動物をモデルとした研究の必要性を説明したパンフレットを発行しています。動物実験関係者連絡協議会を支援している団体には、日本生理学会、神経生理学会などがあります。日本実験動物学会でも一般向けのパンフレットを作成しています。また、日本の大手公共放送であるNHKの番組では、医学の進歩を紹介する番組があり、その中で実験動物が科学の発展に果たす役割を紹介することが多いです。

また、終盤のセクションで非常に興味深いフレーズがあります。

科学界は、研究動物に依存している研究の価値を平易な言葉で公に共有するのが遅れている。さらに、その研究がどのようにして達成されているのか、また実験動物を使って仕事をしている人たちの思いやりの文化を説明することにも抵抗感を持っている。このような抵抗感は、これまで述べてきたオープン性と透明性を 促進する取り組みに支えられて、変化しつつあります。しかし、米国や他の国では、現在の変化の速度は遅すぎます。

そうなんです、科学の進歩に対してそれらを一般の方々に説明できる人間が少なすぎると個人的には思うのです。もっと自分たちの行っていることに対して誇りをもって積極的に分かりやすく開示していけば良いのですが、それがイギリス以外の国々ではなかなか出来ていないのが現状です。現在はこのような現状を受けて科学コミュニケーターの育成が国内でも進みつつあります。このあたりの話はまたどこかで出来ればいいと思っています。

長々と書いてきましたが、最後に文末の部分を引用して終えたいと思います。

国民の信頼を得て、動物を必要とする生物医学科学への支持が明らかに低下しているのを逆転させるためには、 築き上げなければならないことがたくさんある。実験動物は、医学の進歩に不可欠な資源であることに変わりはない。研究機関は、透明性を求める動きを受け入れ、研究室を開放し、将来の有権者と誠実に関わっていかなければならない。そうでなければ、不必要に制限的な法律が後を絶たず、医学の進歩を妨げることになる。

(本コラムの引用文献、図は、クリエイティブコモンズライセンスの下に提供されています。)

動物福祉の評価ツールのご紹介-1

〜AVMA主催の“学生動物福祉状況の評価コンテスト”〜

さて、イリノイ大のニュースによると、このコンテストの目的は、「農業、研究、伴侶など、人間のために使用される動物に影響を与える福祉問題の理解と認識を高めるための教育ツールを経験することであり、倫理的推論に対する理解の上に、科学的理論とデータに基づいた動物福祉の客観的評価を促し、批判的思考を促進し、コミュニケーション能力を向上させる」ことです。参加対象は、3・4年学部生、獣医学部生、院生(1チーム3-5人)であり、動物看護師やAVMA会員の獣医師も少数に限り参加できます(ただし、コンテストの対象外)。参加者はいくつかのシナリオに沿って出題される動物とその福祉状況を分析して、その中から優れたシナリオを選び出し、発表するというものです。

ニュースでは、“動物福祉のさまざまな事象をそのときどきの断片として客観的かつ定量的に評価することも可能ですが、福祉問題は連続したものであり、どのあたりで許容できるか、どのあたりが好ましいか、または許容できないかの判断は、多くの場合、倫理に基づく選択に帰着するものです。コンテストでは、問題解決へ学際的にアプローチするため、科学に基づく知識を倫理的価値観と統合することを学生に教えています”という風に審査の方法について説明しています。私たちが学生の動物福祉評価を審査するのであれば、北米でどのような基準やチェック方法に従って動物福祉が評価されているのかの具体例を知りたいところです。

今回はこのくらいにさせていただいて、次は、動物福祉評価のツールについて整理していきたいと思います。

参考文献

1) Beaver B. V. and Bayne K, Chapter 4 – Animal Welfare Assessment Considerations, Laboratory Animal Welfare, 29-38 (2014)

2) Animal welfare judging team provides unique experiential learning for students. (cited 2022. Oct.28)

3) AVMA Animal Welfare Assessment Contest. (cited 2022. Dec. 05)

動物福祉の評価ツールのご紹介-2

〜福祉を評価するツールを紹介するサイト1:USDAのNational Agricultural Library〜

Welfare Assessment Training and Resources(動物福祉の評価のトレーニングとリソース)

1)”CCAC Guidelines: Animal Welfare Assessment“

カナダ動物愛護協議会(CCAC, Canadian Council on Animal Care)が2021年に作成したガイドラインへのリンクです。このガイドは、なぜ福祉を評価するのか、福祉指標を特定し、福祉評価の文書化について説明しています。このガイドラインの要点を、極端に短くまとめれば、以下の5点に集約できます。

・評価の監督は委員会が担うが、評価そのものは評価実施者に任せる

・動物は健康であるべき

・福祉評価は定期的に実施する

・評価に用いた情報は研究者などが利用できるよう記録する

・評価の結果を動物実験委員会は利用する

2)“Welfare Assessment”

“動物実験の3Rsの推進”を図る、英国NC3Rs(The National Centre for the Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research)が作成した“Welfare Assessment”ガイドにリンクしています。このガイドでは、以下の情報を提供しています。

・福祉指標の特定

・実際上の侵襲性の評価と報告

・効果的な記録の保持とレビュー

・スタッフのトレーニング

・関連リソース

3)“Guide to Welfare Assessment Protocols”

苦痛の軽減(Refinement)に関する英国合同ワーキンググループ(JWGR)が2011年、Laboratory Animals誌に発表した“A guide to defining and implementing protocols for the welfare assessment of laboratory animals: eleventh report of the BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group on Refinement” へのリンクです。このガイドには、動物の苦痛の軽減に関する事項がかなり細かく記載されています。

・効果的な福祉評価スキームのための一般原則

・チームアプローチ

・良好な福祉の定義

・適切な福祉指標の選択

・動物福祉指標の記録システム

・評価のタイミング・期間・頻度

・実践的な福祉評価(観察・潜在的な福祉問題の指摘)

・福祉記録の確認

・倫理・動物愛護委員会との連携

・さらなる情報へのアクセス

北里大学獣医学部 佐々木 宣哉

北里大学獣医学部 佐々木 宣哉