- トップ

- コラム一覧

北海道大学大学院獣医学研究院 今内 覚の記事一覧

動物の難治性疾病に対する創薬研究 〜動物の免疫療法について〜

北海道大学大学院獣医学研究院

今内 覚

1. はじめに

近年、動物も衛生環境の改善、飼育環境や食事の改善から急速に長寿化が進んでいます。『家庭どうぶつ白書 2023』(https://www.anicom-page.com/hakusho/)によると、2021年度のイヌの平均寿命は14.2歳、ネコの平均寿命は14.7歳とのことです。2008年度の報告時では、イヌの平均寿命は13.2歳、ネコの平均寿命は13.9歳でしたので、イヌでは+1.0歳、ネコでは+0.8歳寿命が伸びたことになります。驚くことに、急速に延びたイヌのこの寿命の期間は、ヒトの約4歳以上に相当するそうです。

一方で、長寿命化に伴い悪性腫瘍(がん)によって命を落とす動物が増えており、既存の治療法(手術、抗がん剤療法、放射線療法)に加えて新たな治療戦略の開発が望まれています。ヒトの医療では、2014年に登場した抗Programmed death 1(PD-1)抗体「オプジーボ」(ニボルマブ)に代表される免疫チェックポイント阻害薬を用いた免疫療法が次々臨床応用され、悪性黒色腫をはじめとした多くのがん種において著効を示し、現在は免疫療法が第4の治療戦略として確立されています。本免疫療法の特徴の一つは、免疫チェックポイント因子によるがんに対する免疫の抑制機序が同じであれば、異なるがん種であっても同じアプローチ(同じ医薬品)で治療が横断的に可能なところにあります。ヒトの新たながん治療法として道を切り開いた免疫チェックポイント阻害薬開発者の京都大学・本庶 佑先生には、2018年にノーベル生理学・医学賞が授与されています。

我々の研究グループはこれまでに、様々な動物の免疫チェックポイント因子を同定し、がんや慢性感染症などの難治性疾病の発症の原因に免疫チェックポイント因子が関与していることを明らかにしてきました。さらには動物用の免疫チェックポイント阻害薬を開発し、実際の動物の患者に投与することによりその効果を検証してきました。本コラムでは北海道大学大学院獣医学研究院が取り組んできた動物の難治性疾病に対する創薬研究の中から、動物の免疫療法について紹介します。

2. 動物の難治性疾病における宿主免疫回避機序

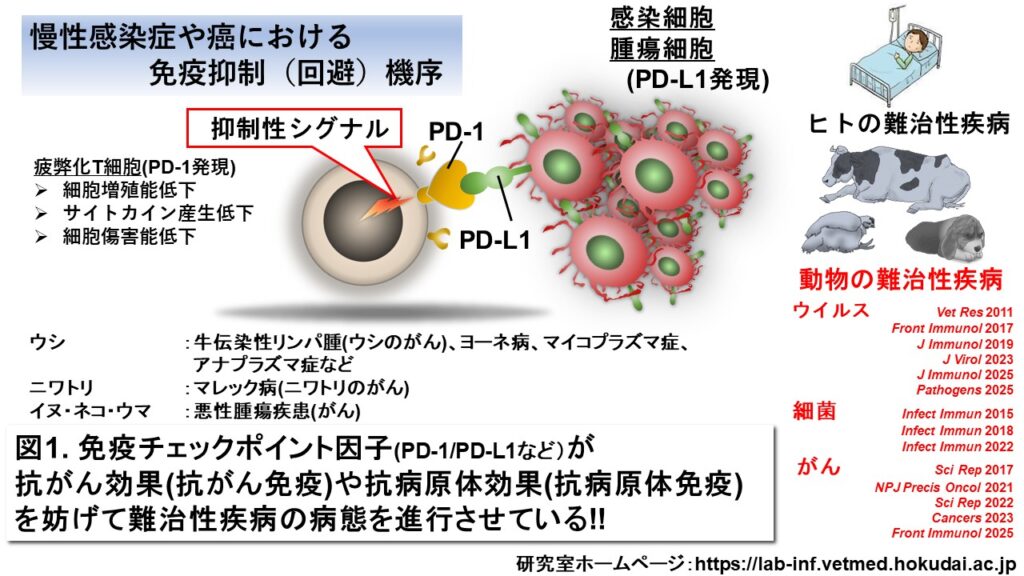

慢性感染症や腫瘍疾患などの難治性疾病において、種々の免疫チェックポイント因子がその病態進行および維持に関連することが明らかとなり、感染細胞や腫瘍細胞を排除することができない免疫回避機序の一因であることが示されています。このような慢性感染症や腫瘍疾患ではPD-1 に代表される免疫チェックポイント因子が、エフェクター細胞(感染細胞や腫瘍細胞を排除するリンパ球などの免疫細胞)上で発現が上昇し、それぞれのリガンドと結合することでエフェクター細胞の免疫疲弊化を誘発し、細胞増殖能、サイトカイン産生能、細胞傷害機能などが著しく低下することが明らかとなっています(図1)。

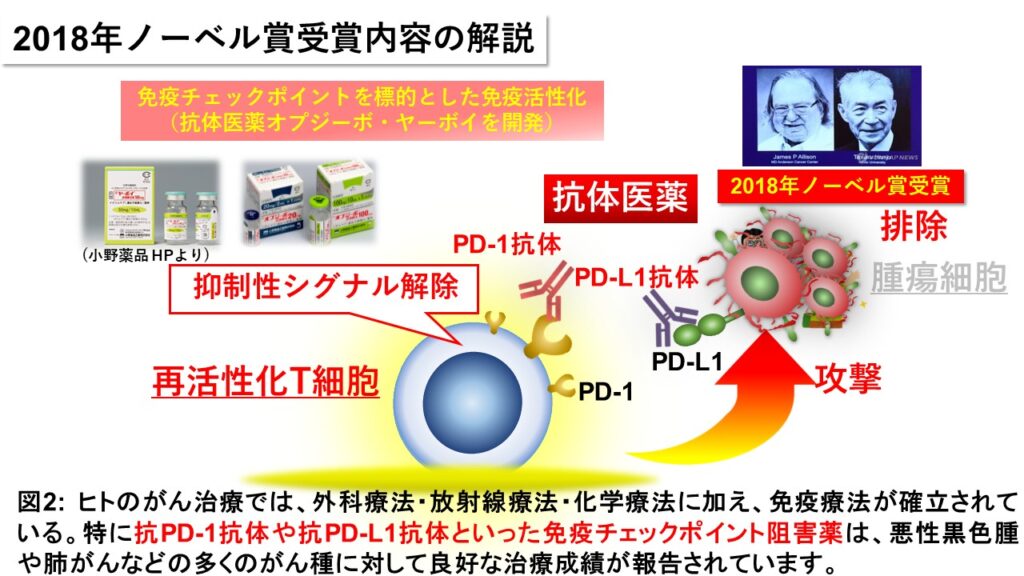

一方、この反応は可逆的であることから、抗体を用いてその機能を阻害する免疫学研究や臨床試験研究が活発に行われました。例えば、PD-1のシグナルを抑制する抗Programmed death-ligand 1(PD-L1)抗体や抗PD-1抗体を投与すると、病原体または腫瘍特異的T細胞の増殖能やサイトカイン産生能などのエフェクター機能が、見事に回復することが明らかとなりました。この知見が基盤となり、免疫を抑制する免疫チェックポイント因子の機能を阻害することにより、免疫疲弊に陥ったエフェクター細胞を再活性化するという免疫療法がヒトの悪性黒色腫に対する新規治療として2014年に最初に実用化に至りました(図2)。

現在、抗PD-1抗体「オプジーボ」(ニボルマブ)に代表される免疫チェックポイント阻害薬が次々登場し、悪性黒色腫をはじめとした多くのがん種において著効を示しています。先述したとおり、本免疫療法の特徴の一つは、免疫チェックポイント因子による免疫抑制機序が同じであれば、異なる病原体や異なるがん種であっても一つの薬(免疫チェックポイント阻害薬)で横断的な治療が可能なところにあります。このことは、まだ多くの予防・治療法や疾病対策が確立されていない獣医療向きとも言えます。我々はこれまでに、腫瘍疾患や慢性感染症などを対象とした創薬研究を行い、それらの解析結果を基盤とした免疫療法による臨床研究を行ってきました。

コラム 創薬研究