- トップ

- コラム一覧

JALAM学術集会委員会の記事一覧

JALAM会員提供動画

こちらでは当学会会員が提供する、実験動物・動物実験に関する動画を掲載していきます。

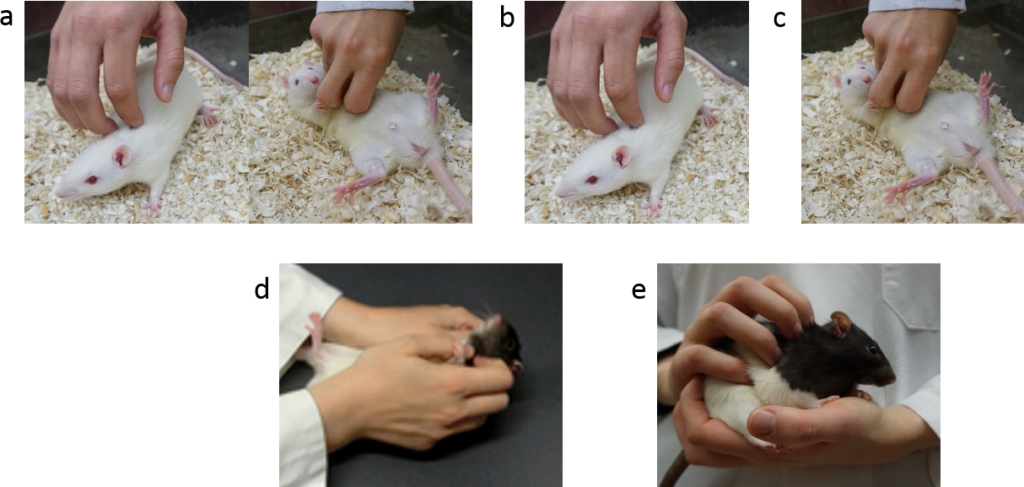

三種混合麻酔薬を用いた麻酔(マウス)

岡村匡史先生(国立国際医療研究センター研究所)

特集 動画

安楽死にまつわる諸問題 part1

コラム 動画

文献紹介(特別編):動物実験に関する一般の方々とのコミュニケーション

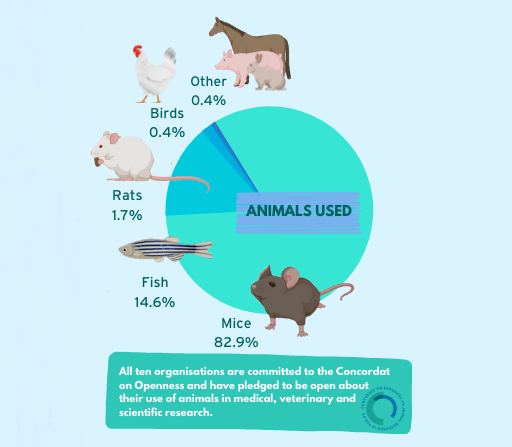

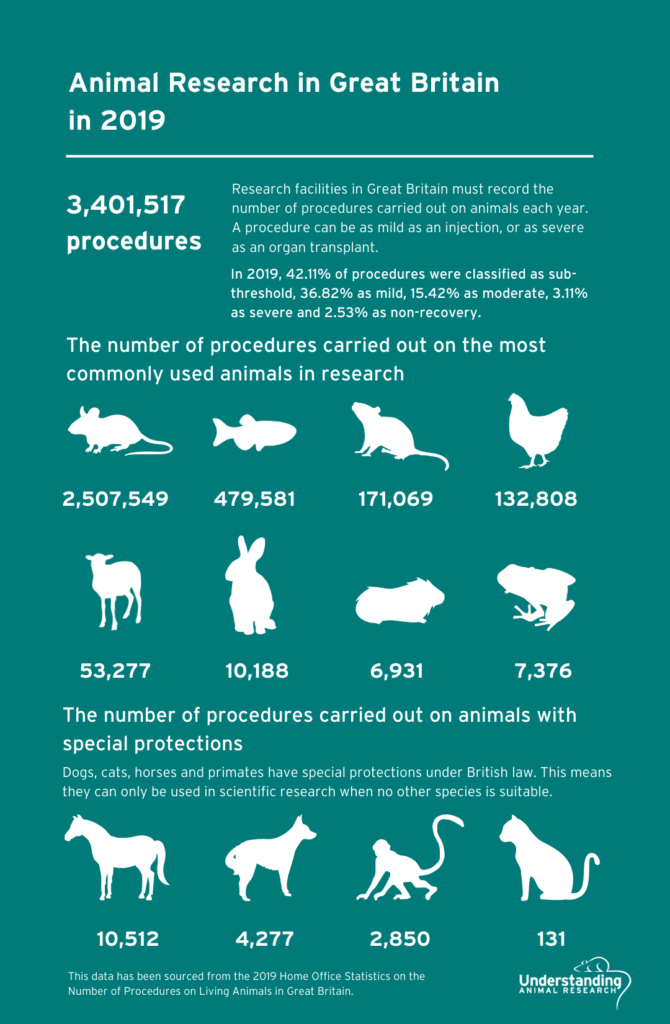

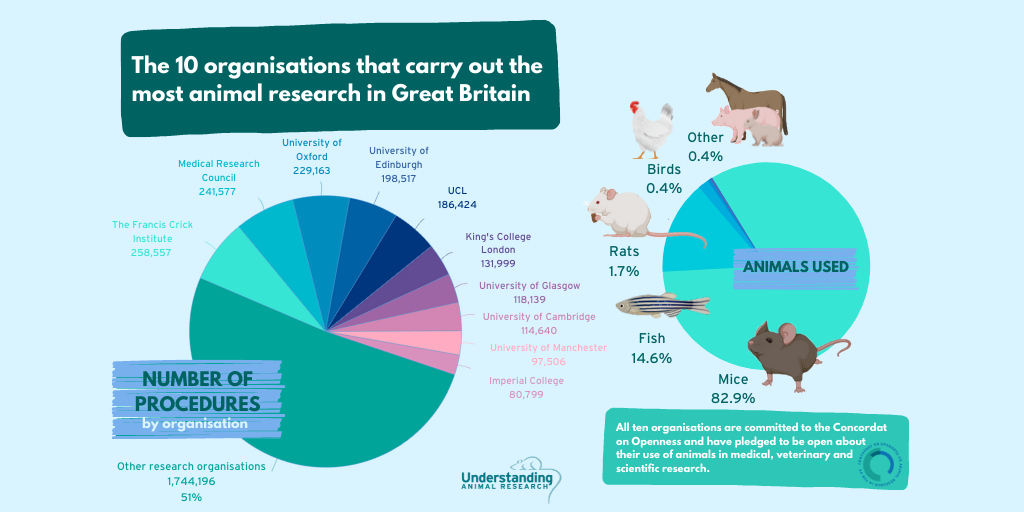

その中で2014年にイギリスで締結された「動物実験に関する情報開示のための協定(Concordat for Openness on Animal Research in UK)」は非常に画期的なものであり、署名している機関は現在120を超え、署名機関は以下の4項目の遵守が求められています。

Speaking of research HPから引用

https://speakingofresearch.com/2014/05/14/the-concordat-on-openness-on-animal-research-arrives/

この協定を結んでいる機関は積極的に情報を発信しており、大学などでは使用した動物種や動物数を公開し、大手の製薬企業では従業員全員(動物実験を実施するしない関わらず)に対してなぜ動物実験が必要なのかなど説明責任を果たしているとのことです。

https://www.understandinganimalresearch.org.uk/news/communications-media/animal-research-numbers-in-2019/

こちらの取り組みに比べて、日本は以下のようにだけ記載されています。

日本では、動物実験関係者連絡協議会が中心となって、動物研究に関するよくある質問を掲載したウェブサイトを開設したり、動物をモデルとした研究の必要性を説明したパンフレットを発行しています。動物実験関係者連絡協議会を支援している団体には、日本生理学会、神経生理学会などがあります。日本実験動物学会でも一般向けのパンフレットを作成しています。また、日本の大手公共放送であるNHKの番組では、医学の進歩を紹介する番組があり、その中で実験動物が科学の発展に果たす役割を紹介することが多いです。

また、終盤のセクションで非常に興味深いフレーズがあります。

科学界は、研究動物に依存している研究の価値を平易な言葉で公に共有するのが遅れている。さらに、その研究がどのようにして達成されているのか、また実験動物を使って仕事をしている人たちの思いやりの文化を説明することにも抵抗感を持っている。このような抵抗感は、これまで述べてきたオープン性と透明性を 促進する取り組みに支えられて、変化しつつあります。しかし、米国や他の国では、現在の変化の速度は遅すぎます。

そうなんです、科学の進歩に対してそれらを一般の方々に説明できる人間が少なすぎると個人的には思うのです。もっと自分たちの行っていることに対して誇りをもって積極的に分かりやすく開示していけば良いのですが、それがイギリス以外の国々ではなかなか出来ていないのが現状です。現在はこのような現状を受けて科学コミュニケーターの育成が国内でも進みつつあります。このあたりの話はまたどこかで出来ればいいと思っています。

長々と書いてきましたが、最後に文末の部分を引用して終えたいと思います。

国民の信頼を得て、動物を必要とする生物医学科学への支持が明らかに低下しているのを逆転させるためには、 築き上げなければならないことがたくさんある。実験動物は、医学の進歩に不可欠な資源であることに変わりはない。研究機関は、透明性を求める動きを受け入れ、研究室を開放し、将来の有権者と誠実に関わっていかなければならない。そうでなければ、不必要に制限的な法律が後を絶たず、医学の進歩を妨げることになる。

(本コラムの引用文献、図は、クリエイティブコモンズライセンスの下に提供されています。)

実験動物のための水分補給・栄養補給用ジェル

通常の動物実験では、マウス・ラットなどの小動物は自由にエサや水を摂取することが出来るようになっています。

https://www.sciencenews.org/article/sex-differences-bias-male-female-lab-animals

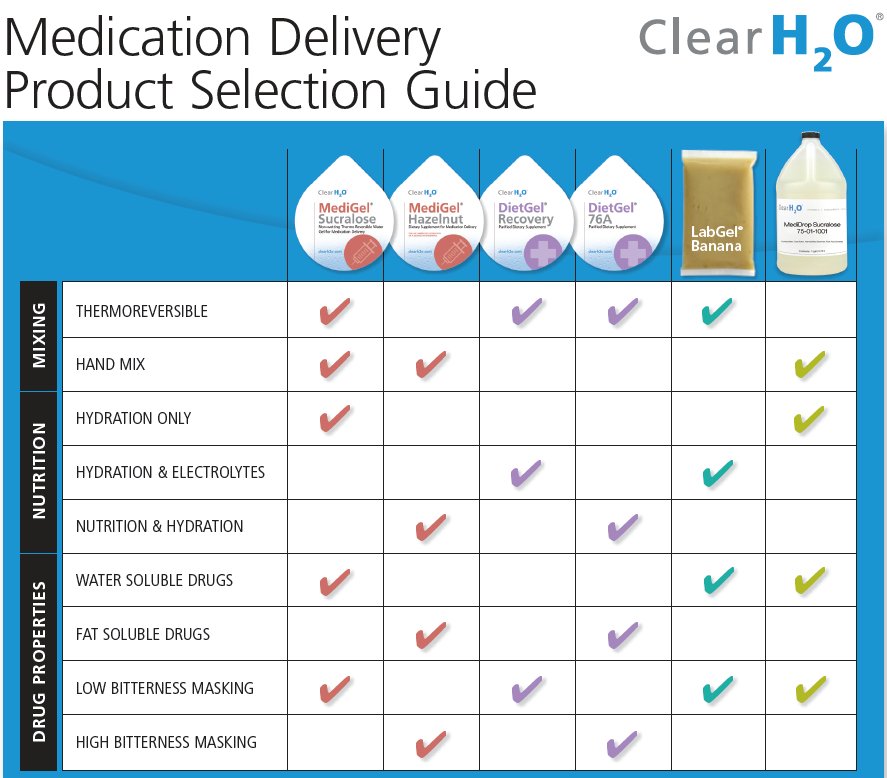

しかし疾患モデルだったり、手術後の回復期などでは立ち上がってエサや水を摂取することが難しい場合があります。そのような場合には動物福祉の観点から水分補給・栄養補給を目的としたジェルをケージの中に置くことがあり、その際に良く利用される市販品がClearH2O社(https://www.clearh2o.com/)のHydroGelなどです。

個人的にも実験の際に使用していましたが、滅菌された状態で個別になっているので、蓋のシールを剥がしてやってケージの中に入れれば済むといったお手軽さが非常に良かった印象です。また、動物の状態によっても様々なタイプのジェルを使い分けることが出来ます。

水分補給のみだったらHydrogel、術後の回復には電解質バランスを整えるためのDietgelのRecovery、立ち上がるのが難しいような疾患モデルにはエサと水の要素を兼ね備えたDietgelの76Aといった感じで使い分けていました。HPを見るとサルなどの大動物にも薬の苦みなどをマスキングして使えるようですね。

以前は術後鎮痛のために鎮痛剤(カルプロフェン)が含まれていたジェルもあったのですが、FDA(アメリカ食品医薬品局)が厳しくなったとかで製造が中止になってしまいました。手術直後にオピオイドを打って、あとは鎮痛剤入りのジェルで2~3日様子見が出来ただけに無くなってしまったことが悔やまれます。とはいえ今販売されているジェルにも薬を混ぜ込んで投与できるとのことですので、事前準備に十分な時間がかけられる場合には試してみるのも良さそうです。

また、消費期限は常温で製造日から24カ月とのことですので、災害などで断水が起きた際の緊急用としてストックしておくのも良いと思います。実際、とある製薬会社では東日本大震災で研究所が被災し、断水になった際にこちらのジェルで動物を維持したと伺っています。このように動物福祉の観点からだけではなく、防災に備えるためのBCPの一環としても、いつでも使用できるように備えておくのが望ましいと考えています。

コラム 動物実験

英語で書かれた科学論文の読み方(自動翻訳活用術)

何か気になることがあって調べるときにどのような情報を基に判断しますか?一般的には検索サイトで調べたり、wikipediaを見たりすると思いますが、最新の情報は日本語ではなかなか手に入りにくいものです。それが例えば「○○の最新の治療法が知りたい」「動物に関する最新の飼育方法を知りたい」などの科学的な話であればなおさらです。そのような際には英語の論文を読む必要がありますが、理系の大学に進むなどある程度のトレーニングを積んだことが無いと読むのも一苦労です。というか私も分野外の論文は単語が分からないので全然読めません。そんな時の自動翻訳の活用術を今回は紹介したいと思います。

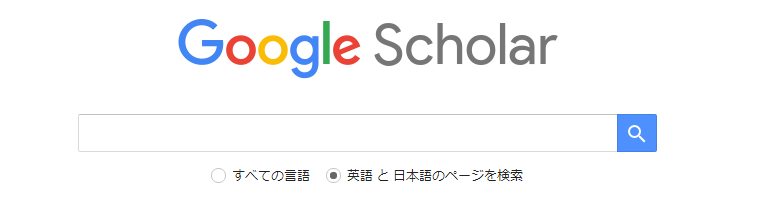

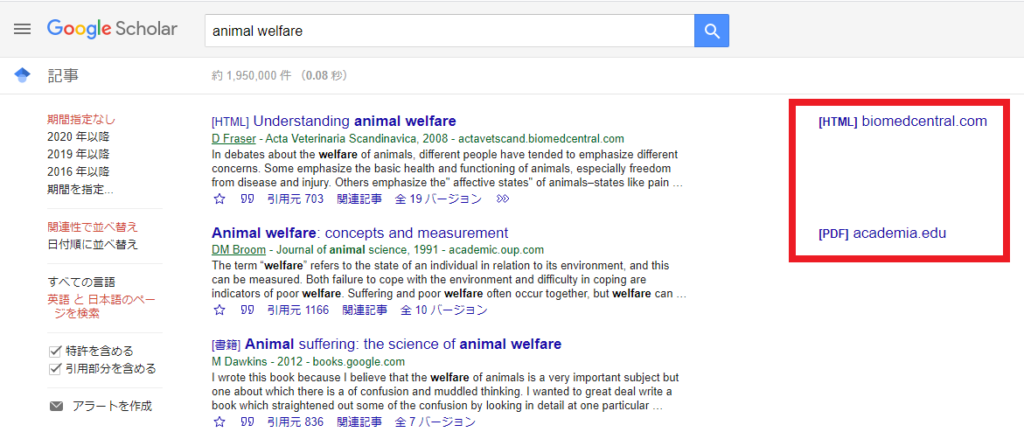

科学論文を検索するサイトはいくつもありますが、私がお勧めするのは「Google Scholor(グーグルスカラー)」(https://scholar.google.co.jp/)です。

なぜGoogle Scholorをお勧めするかというと、ここは無料で読める論文が一目で分かるからです。科学論文は基本的には市販の雑誌に掲載されるため、有料の場合(最近では無料の論文も増えてきていますが…)が多いです。そうすると折角検索に引っかかっても有料で読めずガッカリする場合が良くあります。そうした際にGoogle Scholorでは下の図の赤枠で囲ったように右の部分にリンクがあればそこから読むことができます。(なお今回は個人の引用の範囲内とのことで著作権の説明については省略しています)

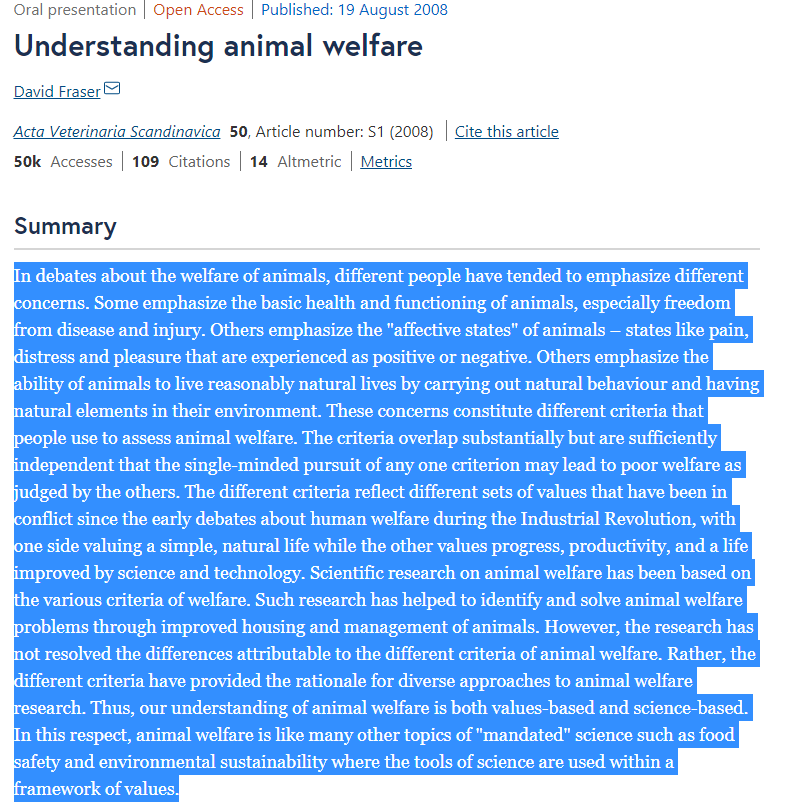

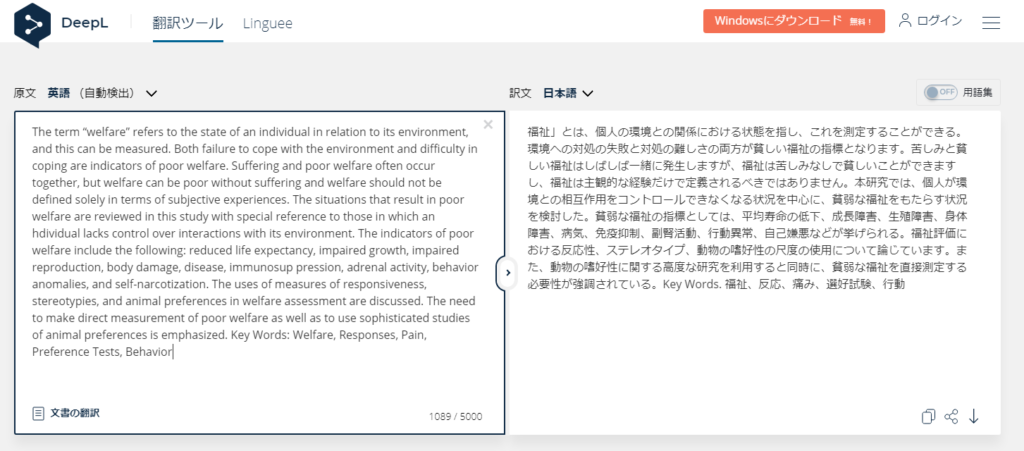

1つ目のリンクをたどるとHTML、つまり通常のホームページに行きますので翻訳したい文章をコピーして、あとは自動翻訳のDeepL(https://www.deepl.com/ja/translator)にかけるだけです。

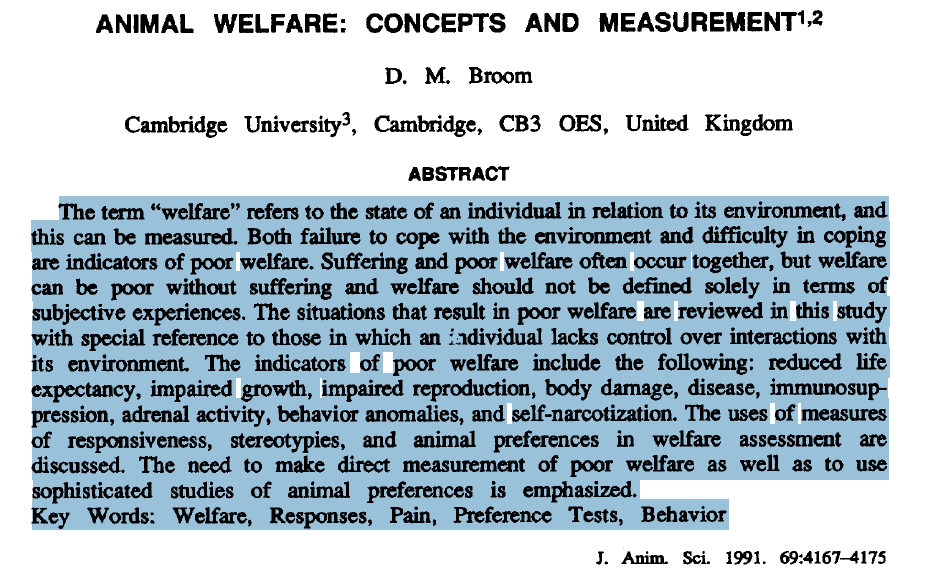

こんな感じで翻訳したい文章がHTMLのページで書かれているのであれば問題無いのですが、さきほどの赤枠で囲った2つ目のリンクのようにPDFで書かれている場合は要注意です。以下に同様の手順でPDFの文章を自動翻訳にかけてみます。

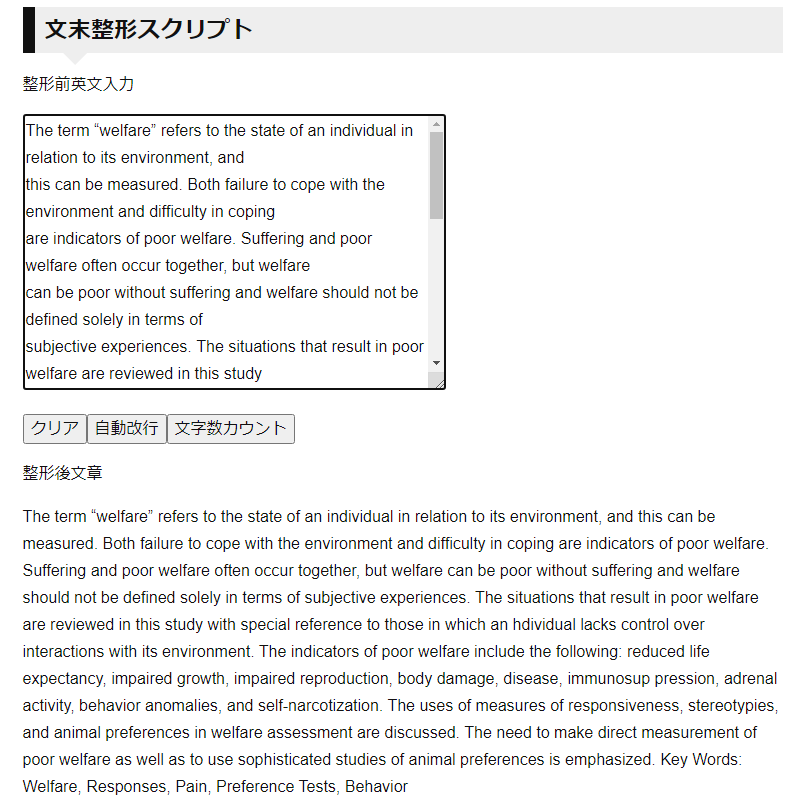

先ほどと違って翻訳結果がなんか微妙ですよね。と言うのも英語の文章をコピペしてくる際に改行が入ってしまうからなのです。ひとつひとつ改行を消していけば良いのですが、多くの文章をコピペする際にいちいち消すのも面倒です。そこで「google翻訳のための英語論文(pdf文書)の文末整形ツール(javascript)」(https://www.robotech-note.com/entry/2016/11/22/120020)を間に挟みます。

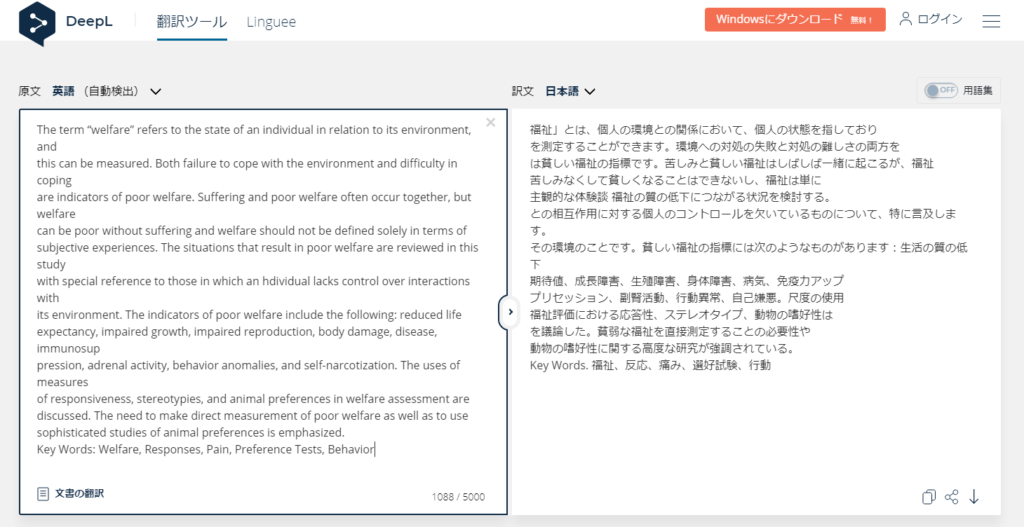

そうすると改行を自動的に消してくれますので整形後文章をコピペしてさきほどのDeepLにかけてみます。

どうでしょう。かなり自然な文章になったのではないでしょうか。ここ数年で自動翻訳がかなりの進歩を遂げています。このように自動翻訳を活用することで私を含め、英語が苦手な人でも科学論文をあまりストレスなく読むことができるようになってきました。ぜひ皆さんも科学論文で最新の情報に触れ、動物の飼育管理等に活かしてもらえればと思います。

コラム 海外

動物実験におけるPAM(Post Approval Monitoring)

動物実験は申請後に動物実験委員会等で承認され、実験を実施し、終了報告によって終了するといった一連の流れがあります。終了報告では申請時から逸脱した操作は無かったとか、申請時の使用予定匹数を超過するものではなかったなどの報告をしますが、それらが実際に報告通り行われていたかを知るすべが少ないのが現状です。そこで考えられたのがPAM(承認後モニタリング)という、実験が走っている最中に本当に申請通り行われているかを確かめるための仕組みです。

PAMは通常、動物実験委員会のメンバーや管理獣医師が行いますが、様々なタイプのものがあります。動物実験施設にふらっと入って、その場に居合わせた研究者に軽く質問をしながら何か困ったこと無い?と聞いてやりとりをするのもありますし、実験や手術などに立ち会って最初から最後まで手技についてチェックするのもあります。私は経験がありませんが、事前通告なしの抜き打ちによるPAMも存在するとのことです。

PAMを実施する際には苦痛度の高い試験や、中大動物の大規模手術、PAMを受けた経験のない人を優先して実施するところが多いようです。もちろん動物実験を実施する際には教育訓練を受講してもらいますが、何事もよくある話で、ある一定の割合で内容を理解していない人が必ず出てきます。そう言った意味でもPAMは現場でのセーフティネットの役割を果たしていると考えています。またPAMとセットで多いのが匿名の通報制度です。動物実験をする際に動物虐待があってはなりませんが、疑わしい場合があった際には匿名で通報できるようなシステムを採っています。これらの通報を受けて緊急のPAMを実施することもあります。研究の進捗はもちろん重要ですが、動物の命を扱っている以上、科学的根拠もなしに3Rsや5Freedomsを侵害してはならないからです。

PAMを実施する際には研究員からの反発も予想されますが、こと製薬企業においては品質保証、QA(Quality Assurance)の考えが根付いており、他者からチェックを受けることが日常茶飯事ですので案外スムースに実施できるといった印象です。個人で動くことの多いアカデミアなどではこう上手くはいかないかもしれません。

コラム 動物実験