- トップ

- コラム一覧

コラム の記事一覧

新型コロナウイルス感染症研究における3Rs(in WC11)

The 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences(第11回 国際代替法学会;WC11)は2020年8月にオランダのマーストリヒトで開催する予定だったのですが、コロナの影響で2021年8月に順延されました。

2020年のWC11の開催は無くなりましたが、代わりにタイトルのウェビナー(https://wc11maastricht.org/webinar/)が無料で開催されることになりました。非常に興味深い内容ですし、YouTubeにアーカイブされており日本語(自動翻訳)の字幕を出すことも可能ですので、興味のある方は是非ご覧ください。個人的には2日目のジョンズホプキンス大学CATT(動物実験代替法センター)の方の講演が新型コロナ研究をゴールドラッシュのように例えていて面白かったです。

しかし代替法はあくまで他の試験を代替するものであり、今回の新型コロナウイルスなど試験自体が確立していないもの(動物実験もゴールドスタンダードと言われるものが確立していないもの)に対しては難しいということが明らかになってしまいました。もちろんiPS細胞などin vitroの試験を用いて研究していくことは必要ですが、スピード感が求められている中では動物実験と同時並行で進めていかざるを得ないのが現状です。この中でも私たちのような管理者が出来ることは、非常にシビアな感染実験などに対し、人道的エンドポイントを積極的に適用するなどのRefinementの実践だと考えています。

【Webinar】マウスの環境エンリッチメントと老齢モデルコロニーの維持(EPトレーディング株式会社提供)

実験動物の特殊飼料やエンリッチメント、水分・栄養補給用ジェルなどを取り扱っているEPトレーディング株式会社(https://www.eptrading.co.jp/index.html)に、JALAMのために日本語字幕付きWebinar動画をご提供いただきました。

AALAS(米国実験動物学会)2020で行った、ジャクソンラボラトリー Dr.Schile による「環境エンリッチメントと繁殖」、「老齢モデルコロニー の維持」の解説ビデオ(51分)

https://www.eptrading.co.jp/service/ssp/video.html

動物福祉の評価ツールのご紹介-1

〜AVMA主催の“学生動物福祉状況の評価コンテスト”〜

動物の福祉状況を良くしていこうと言われていますが、日本では、法律、指針や、日本学術会議のガイドラインにおいて、動物の福祉状況に関する評価方法の、簡便で使いやすい具体的な記述・指標は見当たりません。特に動物実験においては、法規制が求めるところが機関管理なので、具体的な記述や指標を設定することにむずかしいところがあることも理解ができますが、動物実験を管理し施行状況の評価を任される立場の視点から見ると、もう少し情報が欲しいところです。

実験動物の福祉状況の評価について世界に目を向けると、2014年にTexas A&M UniversityのBonnie V. BeaverとAAALAC InternationalのKathryn Bayneが、“Animal Welfare Assessment Considerations”1)という記事で評価法を公開しています。本コラムでは、数回にわたって、この視点から少し深堀りしてみましょう。

まず触れたいのは、“北米で、学生を対象とした動物福祉状況の評価コンテストが行われる”ことを紹介したイリノイ大学のニュース2)です。学生だけでなく、私たち実験動物医学の専門家の能力向上にも役立つのではないかと思い、紹介することにしてみました。

AVMAが学生対象に動物福祉評価コンテストを開催

イリノイ大学のニュースが詳しく紹介していたのは、AVMA(American Veterinary Medical Association)が先月(2022年11月)に開催した、“学生を対象とした動物福祉評価コンテスト:ANIMAL WELFARE ASSESSMENT CONTEST” 3)(下図は、その登録募集のチラシのコピー)についてです。本コンテストは、もともとミシガン州立大学(MSU)とパデュー大学の教員が提案し、2002年にMSU、ゲルフ大学、ウィスコンシン大学、パデュー大学の代表4チームが集まって始めた小さなコンテストから始まりました。これが、2014年には、北米各地の学校から合計28チーム、116名の参加者を集めるようになり、いまの形になったとのことです。当初は対象動物を家畜としていましたが、現在では、生産動物、コンパニオンアニマル、実験動物、エキゾチックアニマルにまで拡大しています。今年(2022年)の動物種には、展示用に飼育された鶏(愛玩用)、乳用牛(主に搾乳群に入らないオス)、水族館のタコが含まれます。仮想のしなりを設定は、アニマルシェルターの犬・猫です。参加者は、輸送、住居、健康、トレーニング、退役 、生産、屠殺/安楽死など、各動物種の生活のすべての側面における福祉を評価することになっています。頭足類を評価の対象に入れるところは、AVMAが時代の趨勢を敏感に反映していこうとする姿勢がうかがえます。このような先取の精神には見習う点があります。

生殖細胞が持つポテンシャル -乾燥状態でも失われない受精能力-

大阪公立大学大学院獣医学研究科

金子 武人

はじめに

我々の研究室では、動物を中心とした受精メカニズムの解明、体外での受精技術の開発、細胞の長期保存法の開発、遺伝子改変動物の作製法の開発など生殖学に関連した多岐にわたる研究を行っています1。これまで、電気の力で細胞に穴をあけ遺伝子を細胞内に導入するエレクトロポレーション法を用いた遺伝子改変動物作製法(テイク法)の開発2-4、音波を用いて雌の妊娠環境を構築する方法(EGET)の開発5-7など、これまで用いられていた方法とは異なる新しい生殖技術の開発を行っています。

細胞の長期保存法の開発では、研究に用いられる動物の種や系統を生殖細胞である精子、卵子、そして受精卵の形で保存することで動物の利用を最小限にすることができます。精子、卵子、受精卵の保存で、最初に思い浮かべるのは液体窒素や冷凍庫で保存する凍結保存だと思います。ここでは、凍結保存とは異なる我々の研究室で開発したフリーズドライによる精子保存法について紹介したいと思います。

フリーズドライとは

「フリーズドライ」という言葉は聞いたことがあると思います。スーパーマーケットに行くとスープやコーヒーなどのラベルに書かれていることもあり、食品保存の分野ではよく用いられている技術です。フリーズドライは和訳すると凍結乾燥、つまり凍結してから乾燥させる技術です。水分を含んだサンプルを急速に凍結した後、真空状態にすることでサンプル中の水分を固体から気体へと昇華させながら乾燥状態にしていきます。フリーズドライ後のサンプルは、栄養成分や風味の劣化が少ないだけでなく、長期保存が可能になります。このことから、食品の保存だけでなく、医薬品の製造などにも利用されています。使用するときは、水を加えるだけで元の状態に戻すことができます。長期保存ができ、水分も少なく重量が軽くなるため非常食や携行食にも有効です。国際宇宙ステーションで活動する宇宙飛行士の食事(宇宙食)としても活用されています。フリーズドライ技術は、我々の生活のみならず、科学研究をも強力にサポートしているのです。

精子をフリーズドライ技術で保存する

このフリーズドライ技術を用いて精子を乾燥させたらどうなるでしょうか。一度乾燥してしまった精子は受精する能力を失ってしまったように見えます。ですが、哺乳動物の多くの精子は、フリーズドライしても受精能力は維持されています。マウス、ラット、ウサギ、ハムスター、ウマ、ウシの精子はフリーズドライ後も受精能力が維持され、これらの精子と受精した卵子から正常な産子が誕生することが報告されています8-9。

フリーズドライ保存は、凍結保存と何が違うのか。精子を凍結した場合は、保存するのに必ず液体窒素が必要になります。一方、フリーズドライした精子は、その保存に液体窒素は必要なく、冷蔵庫(4℃)での長期保存が可能です。「液体窒素不要の長期保存の実現」、これがフリーズドライ保存法の最大の利点です。そのほかにも、多くの利点があり表1に示してみました。

表1:フリーズドライ保存法と凍結保存法の比較

| フリーズドライ保存法 | 凍結保存法 | |

| 保存方法 | 冷蔵庫(4℃) | 液体窒素保管容器(液体窒素) |

| 保存液 | トリス-EDTAバッファー | 凍結保護物質 |

| 輸送方法 | 常温・簡易包装 | 液体窒素輸送器(ドライシッパー) |

| 緊急時保存可能期間* | 常温で3ヶ月 | 2週間程度 |

*液体窒素や電気などの供給が途絶した状況でサンプルを保存できる期間

液体窒素での凍結保存は、専用の液体窒素保管容器を用意し、さらに液体窒素は容器内で蒸発するため定期的に補充しなければなりません。液体窒素の補充は、重労働で酸欠を伴う危険な作業であるだけでなく、うっかり補充を忘れて液体窒素保管容器内の液体窒素を空にしてしまい、大事なサンプルを全滅させてしまったと言う話も聞きます。その点、冷蔵庫で長期保存できるフリーズドライ精子はそのような心配もなく、サンプルの国内外の施設間移動も容易にできます。実際に筆者は、日本-アメリカ間を簡易な包装で常温輸送したフリーズドライ精子から正常な産子の作出に成功しています10。これにより、生体で輸送することなく、簡易で安全に遺伝資源を移動させることが可能となりました。

震災や災害による貴重な研究生物試料の喪失

研究に用いられる生物試料は、様々な形で長期間保管されています。これらの中には、同じものを復元することが難しい貴重な試料も存在します。特に動物は、有効な形質を残す育種により長期間飼育されて現在に至っており、復元にも長い年月を要します。災害は、これまで蓄積してきた貴重な研究試料を一瞬で奪っていきます。近年は、気候変動により多くの地域で災害が起こっており、喪失の危険性は年々増加しているのが現状です。国内でも風水害による長期停電や浸水、地震による道路の寸断や建物崩壊が多くのところで起きています。液体窒素容器保管施設が地下に設置されている場合、大雨による浸水は致命的であり、地震により長期停電や液体窒素を補充できずに、ディープフリーザーや液体窒素保管容器で保存されていた貴重な研究試料の多くが失われたことも実際に国内外で報告されています。

筆者がフリーズドライ保存法の研究を始めた理由は、「インスタントコーヒーのように精子を保存しよう!」という知的好奇心でした。しかし、そのころ同時に大規模な自然災害が国内外で起きていたことから、その考えは安全な遺伝資源保存法としてフリーズドライ保存法を確立することに変わっていきました。表1に示した通り、フリーズドライ精子は冷蔵庫の電源が喪失しても3ヶ月程度は常温で保存できるため、試料さえ救出できれば簡易な梱包で安全な場所に移動させることが可能です。このことからも、フリーズドライ精子保存法は、これまでの液体窒素による凍結保存法と並行して、貴重な遺伝資源を安全に保存する上で極めて有効な方法であるといえます。

コラム 実験動物

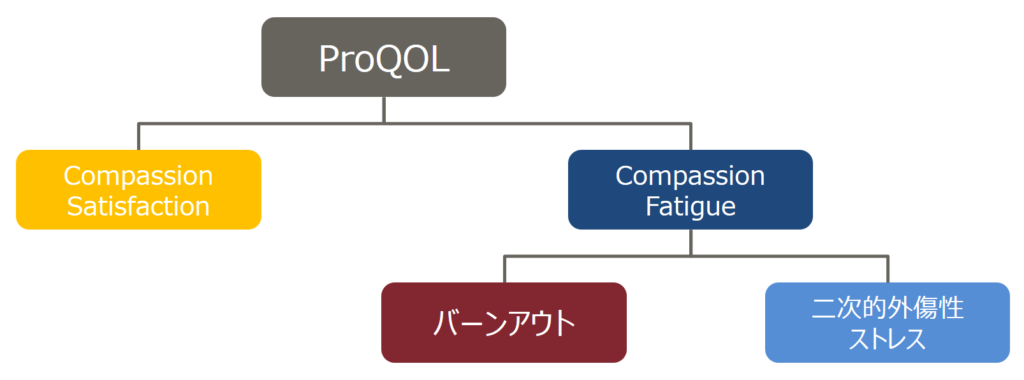

動物実験従事者におけるCompassion Fatigueの分類(ProQOLを用いた分類)

Compassion Fatigueに対処する上で、最も重要なのは自分が今どのような状態にあるかを認識することです。その認識を手助けする分類方法として、Professional Quality of Life (ProQOL)というものがあります。

ProQOLは、相手と自らの職務との関連で感じるQOLの事と定義されており、ネガティブ・ポジティブの両側面を含むものとして概念化されています。つまり、相手がいる仕事において、ポジティブな方向に振れればそれはCompassion Satisfaction(共感満足:CS)であるし、ネガティブな方向に振れればそれはCompassion Fatigue(共感疲労、思いやり疲労:CF)であるとしています。さらにCFを2つに分類することができ、一般的にその仕事を続けられないと思えばそれはバーンアウト(燃え尽き症候群)であるし、その仕事を続けたいと思えば二次的外傷性ストレスだとされています。このようなProQOLを模式図化したものが以下の図です。

ProQOLは現在第5版が発行されていますが、日本語訳されたものは第4版が最新のものになっています(https://img1.wsimg.com/blobby/go/dfc1e1a0-a1db-4456-9391-18746725179b/downloads/Japanese.pdf)。第4版では30項目の問いから構成されており、その問いに対して0~5の6段階(0=まったくない、1=めったにない、2=たまにある、3=ときどきある、4=よくある、5=とてもよくある)でどの頻度で当てはまるかを数値化していき、その合計点で判断するといったものです。では具体的に項目を見ていきましょう。なお、項目は私の方で実験動物従事者用(特に飼育管理の方向け)にアレンジがしてありますので、公式なものではないことを申し添えておきます。

続いて自己採点方法です。

CSの平均点は37点です。上位約25%の人が42点以上、また下位25%は33点以下の得点です。42点以上であれば現在の仕事によってかなりの職業的満足感が得られていると考えられますが、33点以下であれば現在の仕事に問題を抱えているか、もしくは仕事以外の活動から満足感を得ているなど、他に理由がある場合も有ります。

バーンアウトの平均点は22点です。上位25%の人が27点以上、また下位25%は18点以下の得点です。18点以下であれば自身の業務遂行能力に関して肯定的な気持ちを持っていることを反映していますが、27点以上であれば効果的に自分の役割を果たせないのは仕事のどういった部分であるかについて省みたくなるかもしれません。

二次的外傷性ストレスの平均値は13点です。上位25%の人が17点以上、また下位25%は8点以下の得点です。17点以上の場合、仕事のどういう部分が恐怖感を与えているのかについてじっくり考える時間を持つことも良いかもしれません。高得点が必ずしも問題があることを意味するわけではありませんが、今の仕事や職場環境についてどう感じているのかを考察してみる方が良いのではないかという事を示唆しています。

今回の平均値などの得点はあくまでProQOLの基準であり、動物実験従事者に対してチューニングされたものではありません。ちなみに私はどの項目も平均点付近でしたので、どれにも合致しないといったごく普通の感じでしょうか。こちらは日本人と外国人である場合も結果が異なるでしょうし、飼育管理業務が主体的なのか、実験作業が主体的なのかによっても異なるかもしれません。いずれにせよ、このProQOLの概念が広がり、多くの方が実施することで信頼性が高まっていくと考えられますので、是非みなさんも実践して頂ければと思います。

動物福祉の評価ツールのご紹介-2

〜福祉を評価するツールを紹介するサイト1:USDAのNational Agricultural Library〜

前回の「動物福祉の評価ツールのご紹介-1」では、本シリーズのイントロダクションとして、AVMA((American Veterinary Medical Association)主催の“学生動物福祉状況の評価コンテスト”を扱いました。

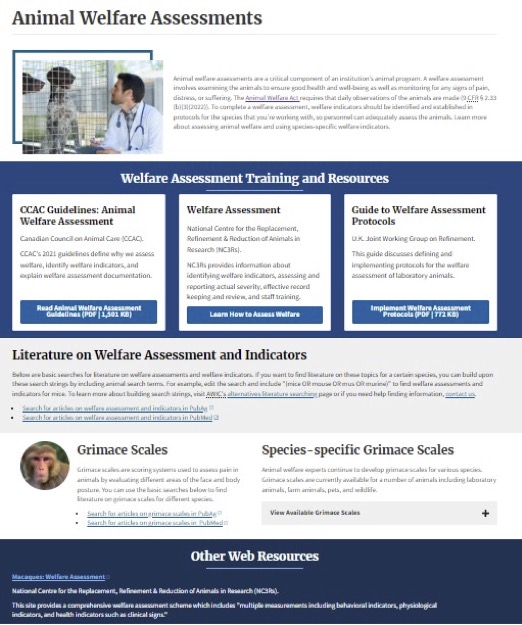

今回は、福祉を評価するツールを紹介するウェブサイトの第一弾として、アメリカ農務省(USDA, United States Department of Agriculture)の国立農業図書館(National Agricultural Library)に格納されている“Animal Welfare Assessments”のウェブページ(下図)を紹介していきたいと思います。

“Animal Welfare Assessments”のページはいくつかのパートに分かれ、“Welfare Assessment Training and Resources”(動物福祉の評価のトレーニングとリソース)、“Literature on Welfare Assessment and Indicators”(動物福祉の評価と指標に関する文献へのリンク集)、“Grimace Scale”(グリマス(しかめっつら)スケール)などが掲載されています。以下、掲載されている情報を順番に説明してみます。なお、情報は2023年1月現在のものです。

動物の難治性疾病に対する創薬研究 〜動物の免疫療法について〜

北海道大学大学院獣医学研究院

今内 覚

1. はじめに

近年、動物も衛生環境の改善、飼育環境や食事の改善から急速に長寿化が進んでいます。『家庭どうぶつ白書 2023』(https://www.anicom-page.com/hakusho/)によると、2021年度のイヌの平均寿命は14.2歳、ネコの平均寿命は14.7歳とのことです。2008年度の報告時では、イヌの平均寿命は13.2歳、ネコの平均寿命は13.9歳でしたので、イヌでは+1.0歳、ネコでは+0.8歳寿命が伸びたことになります。驚くことに、急速に延びたイヌのこの寿命の期間は、ヒトの約4歳以上に相当するそうです。

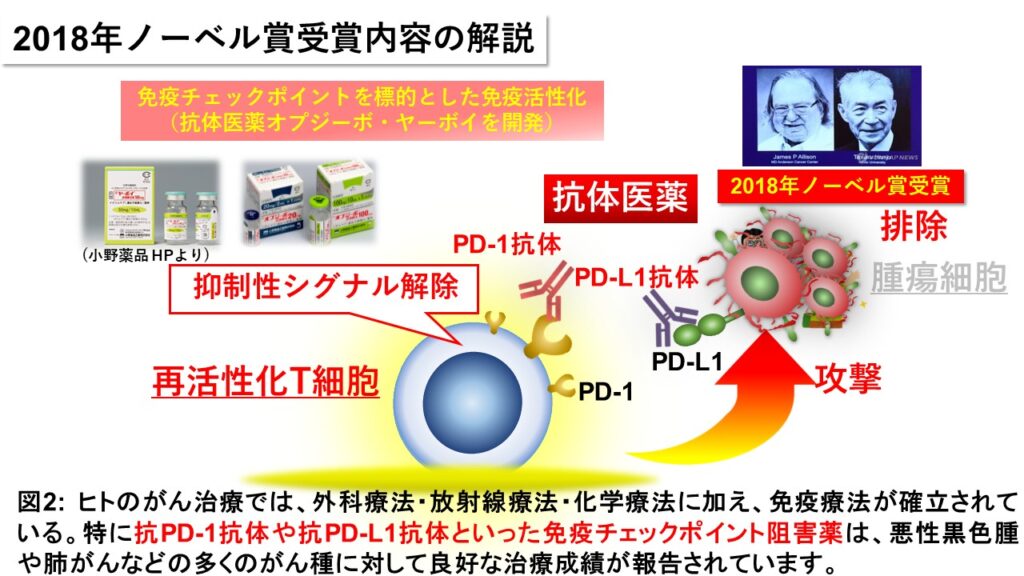

一方で、長寿命化に伴い悪性腫瘍(がん)によって命を落とす動物が増えており、既存の治療法(手術、抗がん剤療法、放射線療法)に加えて新たな治療戦略の開発が望まれています。ヒトの医療では、2014年に登場した抗Programmed death 1(PD-1)抗体「オプジーボ」(ニボルマブ)に代表される免疫チェックポイント阻害薬を用いた免疫療法が次々臨床応用され、悪性黒色腫をはじめとした多くのがん種において著効を示し、現在は免疫療法が第4の治療戦略として確立されています。本免疫療法の特徴の一つは、免疫チェックポイント因子によるがんに対する免疫の抑制機序が同じであれば、異なるがん種であっても同じアプローチ(同じ医薬品)で治療が横断的に可能なところにあります。ヒトの新たながん治療法として道を切り開いた免疫チェックポイント阻害薬開発者の京都大学・本庶 佑先生には、2018年にノーベル生理学・医学賞が授与されています。

我々の研究グループはこれまでに、様々な動物の免疫チェックポイント因子を同定し、がんや慢性感染症などの難治性疾病の発症の原因に免疫チェックポイント因子が関与していることを明らかにしてきました。さらには動物用の免疫チェックポイント阻害薬を開発し、実際の動物の患者に投与することによりその効果を検証してきました。本コラムでは北海道大学大学院獣医学研究院が取り組んできた動物の難治性疾病に対する創薬研究の中から、動物の免疫療法について紹介します。

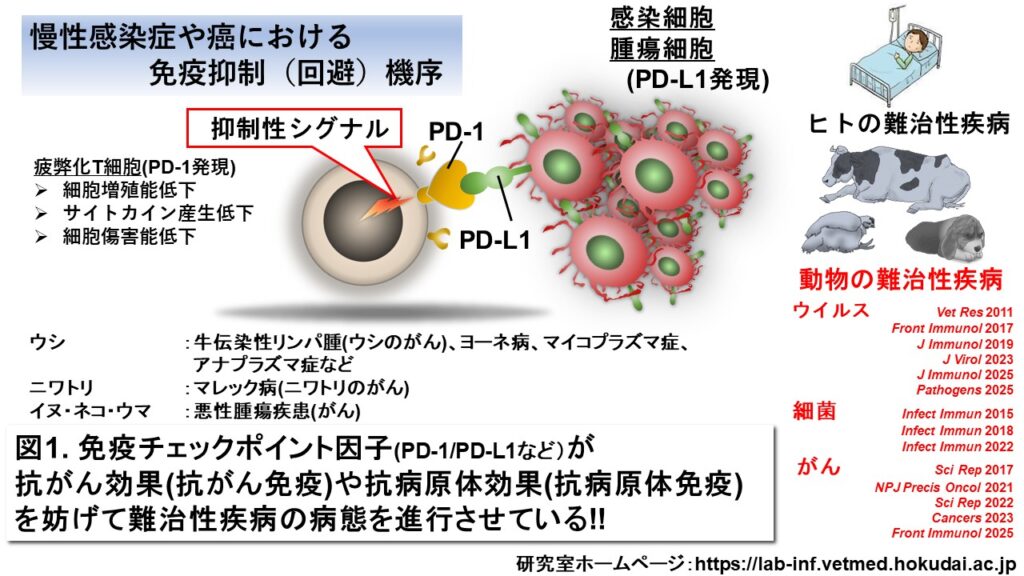

2. 動物の難治性疾病における宿主免疫回避機序

慢性感染症や腫瘍疾患などの難治性疾病において、種々の免疫チェックポイント因子がその病態進行および維持に関連することが明らかとなり、感染細胞や腫瘍細胞を排除することができない免疫回避機序の一因であることが示されています。このような慢性感染症や腫瘍疾患ではPD-1 に代表される免疫チェックポイント因子が、エフェクター細胞(感染細胞や腫瘍細胞を排除するリンパ球などの免疫細胞)上で発現が上昇し、それぞれのリガンドと結合することでエフェクター細胞の免疫疲弊化を誘発し、細胞増殖能、サイトカイン産生能、細胞傷害機能などが著しく低下することが明らかとなっています(図1)。

一方、この反応は可逆的であることから、抗体を用いてその機能を阻害する免疫学研究や臨床試験研究が活発に行われました。例えば、PD-1のシグナルを抑制する抗Programmed death-ligand 1(PD-L1)抗体や抗PD-1抗体を投与すると、病原体または腫瘍特異的T細胞の増殖能やサイトカイン産生能などのエフェクター機能が、見事に回復することが明らかとなりました。この知見が基盤となり、免疫を抑制する免疫チェックポイント因子の機能を阻害することにより、免疫疲弊に陥ったエフェクター細胞を再活性化するという免疫療法がヒトの悪性黒色腫に対する新規治療として2014年に最初に実用化に至りました(図2)。

現在、抗PD-1抗体「オプジーボ」(ニボルマブ)に代表される免疫チェックポイント阻害薬が次々登場し、悪性黒色腫をはじめとした多くのがん種において著効を示しています。先述したとおり、本免疫療法の特徴の一つは、免疫チェックポイント因子による免疫抑制機序が同じであれば、異なる病原体や異なるがん種であっても一つの薬(免疫チェックポイント阻害薬)で横断的な治療が可能なところにあります。このことは、まだ多くの予防・治療法や疾病対策が確立されていない獣医療向きとも言えます。我々はこれまでに、腫瘍疾患や慢性感染症などを対象とした創薬研究を行い、それらの解析結果を基盤とした免疫療法による臨床研究を行ってきました。

コラム 創薬研究

安楽死にまつわる諸問題

欧米と異なる日本独自の宗教観と言う観点から、日本人に特有の安楽死に抱いている感情や作法を振り返る

動物実験従事者におけるCompassion Fatigueについて解説する

コラム 動画

動物実験におけるPAM(Post Approval Monitoring)

動物実験は申請後に動物実験委員会等で承認され、実験を実施し、終了報告によって終了するといった一連の流れがあります。終了報告では申請時から逸脱した操作は無かったとか、申請時の使用予定匹数を超過するものではなかったなどの報告をしますが、それらが実際に報告通り行われていたかを知るすべが少ないのが現状です。そこで考えられたのがPAM(承認後モニタリング)という、実験が走っている最中に本当に申請通り行われているかを確かめるための仕組みです。

PAMは通常、動物実験委員会のメンバーや管理獣医師が行いますが、様々なタイプのものがあります。動物実験施設にふらっと入って、その場に居合わせた研究者に軽く質問をしながら何か困ったこと無い?と聞いてやりとりをするのもありますし、実験や手術などに立ち会って最初から最後まで手技についてチェックするのもあります。私は経験がありませんが、事前通告なしの抜き打ちによるPAMも存在するとのことです。

PAMを実施する際には苦痛度の高い試験や、中大動物の大規模手術、PAMを受けた経験のない人を優先して実施するところが多いようです。もちろん動物実験を実施する際には教育訓練を受講してもらいますが、何事もよくある話で、ある一定の割合で内容を理解していない人が必ず出てきます。そう言った意味でもPAMは現場でのセーフティネットの役割を果たしていると考えています。またPAMとセットで多いのが匿名の通報制度です。動物実験をする際に動物虐待があってはなりませんが、疑わしい場合があった際には匿名で通報できるようなシステムを採っています。これらの通報を受けて緊急のPAMを実施することもあります。研究の進捗はもちろん重要ですが、動物の命を扱っている以上、科学的根拠もなしに3Rsや5Freedomsを侵害してはならないからです。

PAMを実施する際には研究員からの反発も予想されますが、こと製薬企業においては品質保証、QA(Quality Assurance)の考えが根付いており、他者からチェックを受けることが日常茶飯事ですので案外スムースに実施できるといった印象です。個人で動くことの多いアカデミアなどではこう上手くはいかないかもしれません。

コラム 動物実験