文献紹介:リホームされた実験用ビーグルは、日常的な場面でどのような行動をとるのか?観察テストと新しい飼い主へのアンケート調査の結果

How do rehomed laboratory beagles behave in everyday situations? Results from an observational test and a survey of new owners

Dorothea Döring, Ophelia Nick, Alexander Bauer, Helmut Küchenhoff, Michael H Erhard

PLoS One. 2017 Jul 25; 12(7): e0181303. doi: 10.1371/journal.pone.0181303. eCollection 2017.

概要

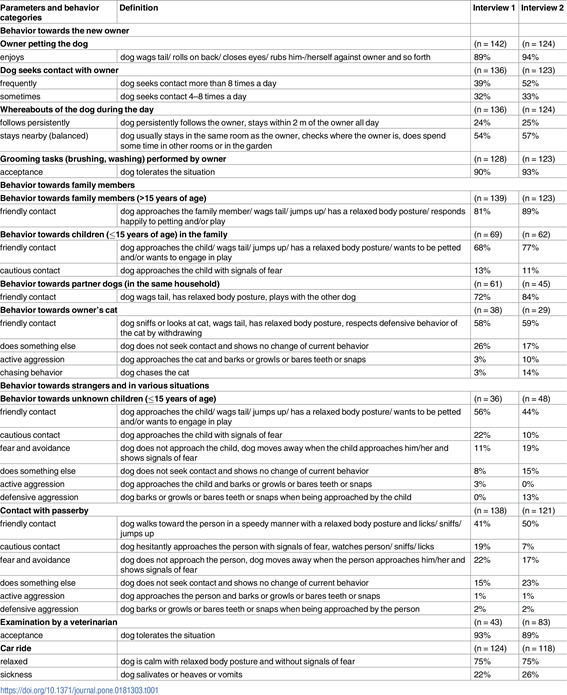

実験用の犬が一般家庭に戻されると、犬の生活環境は大きく変化します。慣れ親しんだ研究施設の限られた環境を離れ、新しい家庭では生物や無生物の様々な刺激に遭遇します。文献によると、リホームの経験はほとんど肯定的であるとされていますが、日常的な状況における犬の科学的な観察は行われていません。そこで我々は、74頭の実験用ビーグルを用いて、新しい家に迎え入れてから6週間後に観察テストを行った。このテストには標準化されたタスクと要素が含まれており、犬たちは新しい飼い主との具体的なやりとりや散歩中に観察されました。さらに、この74頭と71頭の飼い主は、里親になってから1週間後と12週間後に、標準化された電話インタビューに参加し、日常的な場面での犬の行動について質問に答えました。観察テストでは、犬は人間や犬に対してほとんど友好的に振る舞い、飼い主が操作している間も寛容で、散歩中は交通量が多くてもリラックスしていました。80%(n=71のうち)の犬は、リードを引っ張らずに行儀よく歩いていた。インタビューによると、大多数の犬が望ましい、友好的でリラックスした行動を示しており、アンケート結果は犬と飼い主の絆を反映していた。様々な要因(年齢、性別、出身地など)の影響を混合回帰モデルで分析したところ、過去2回の行動テストとインタビューの結果を確認することができました。具体的には、研究施設で飼育されていた犬は、研究施設が商業的な実験用犬のブリーダーから購入した犬よりも、有意に良いスコアを示した(p = 0.0113)。本研究の結果は、リホームされたビーグルたちが新しい生活環境にうまく適応できたことを示している。

ドイツでは、多くの企業や大学が長年にわたってリホーミングを促進しており、ドイツの動物福祉法は、脊椎動物の殺害を「正当な理由なしに」罰せられる犯罪と宣言しています。ドイツのほとんどの犬は、専門の動物福祉団体を通じてリホームされています。

本研究では、ドイツの製薬会社(Bayer AG, Leverkusen, Germany)で飼育されている145頭の実験用ビーグルが研究対象となりました。平均年齢±標準偏差は2.2±1.5歳、生後2か月から7.9歳のオス65頭、メス80頭でした。研究施設内の6m2の室内犬舎で、主に単独で飼育されており、少なくとも1日1回は屋外のランを利用していました。犬舎には、寝床、木製の噛みつき棒、犬用のおやつが用意されており、また、犬たちは採血、一般的な検査、経口投与、ワクチン接種などの医療行為に慣れていました。

インタビューの結果では、大多数の新しい飼い主は、愛犬が自分との接触を求め、撫でられるのが好きで、グルーミングも喜んで許可し、ほとんどの犬は、子供や他の犬を含む他の家族に対して友好的であると報告されました。犬たちは獣医師に対しても寛容で、通行人や見知らぬ子供に対する犬の行動は友好的で慎重でした。

見知らぬ子供、飼い猫、獣医師に対する行動だけが、時間の経過とともに若干悪化したとのことですが、時間の経過とともに望ましい行動の出現率が増加しており、犬は日常生活に適応し、飼い主との情緒的な結びつきが見られたと考えられています。

リホーミングの記事一覧

実験動物のリホーミング

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準では、第4章実験等の実施上の配慮の項において、「実験に供する期間をできるだけ短くする等実験終了の時期に配慮すること」と記されています。そして、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説によると、実験計画の立案においては、「実験や術後観察の終了の時期(人道的エンドポイント)等について、具体的な計画を立案する必要がある。(p. 114)」と解説されています。また、人道的エンドポイントとは、「実験動物を激しい苦痛から解放するために実験を終了あるいは途中で中止する時期(すなわち安楽死処置を施す時期)を意味する。(p. 142)」と解説されています。こうしたことから、動物実験の終了とは、主として安楽死処置を施すこととも捉えられます。

一方で、安楽死処置については、上述の通り実験動物を激しい苦痛から解放するための措置である反面、「安全性に加え、安楽死処置実施者が感じる精神的不安、不快感、あるいは苦痛に配慮し、科学的研究の目的を損なわない限り、心理的負担の少ない安全な方法を選択すべきである。(p. 159)」とも解説されており、実施者にとっては精神的不安、不快感、あるいは苦痛といった心理的負担を伴う措置であるということも理解されています。

このような安楽死における実施者の心理的負担に関しては、「安楽死にまつわる諸問題」についてのコラムですでに紹介されていますが、動物実験が遂行される中で、必ずしも動物は苦痛を被って実験を終えるものでもありません。こうした動物に対してはどのようにエンドポイントを考えたらよいでしょうか。これらの動物にも安楽死処置を施すのでしょうか。その心理的負担は苦痛から解放するための安楽死処置の場合よりも大きいものになるかもしれません。他に選択肢はないのでしょうか。

JALAM学術集会委員会

JALAM学術集会委員会