文献紹介:フィンランドにおける実験用ビーグルの最初のリホーミング:社会化訓練からフォローアップまでの完全なプロセス

The First Rehoming of Laboratory Beagles in Finland: The Complete Process from Socialisation Training to Follow-up

Laura Hänninen, Marianna Norring

Altern Lab Anim. 2020 May; 48(3): 116-126. doi: 10.1177/0261192920942135

概要

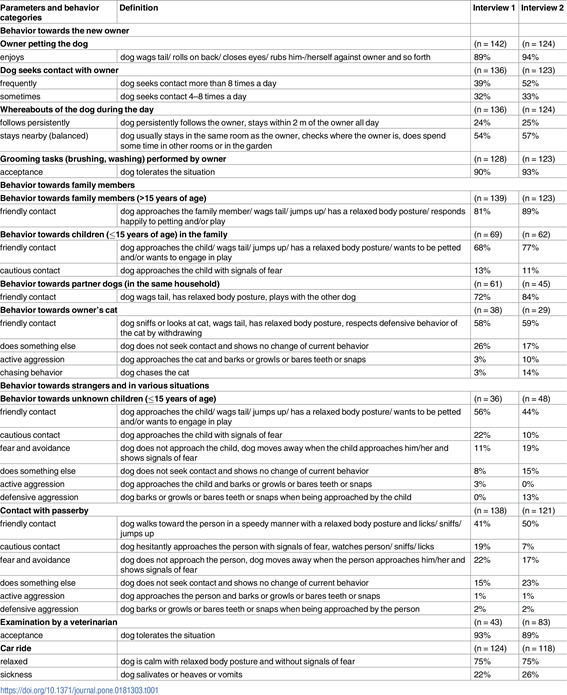

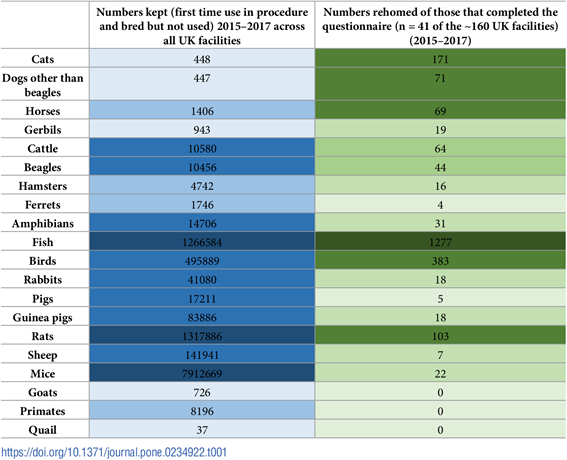

実験動物の運命は、倫理的なジレンマであり、社会的な関心事でもある。EUでは、指令2010/63/EUにより、安楽死ではなく、元実験動物のリホーミングが認められている。しかし、我々の知る限り、フィンランドでビーグルのリホーミングが行われたという報告は過去にない。本研究は、ヘルシンキ大学で初めて行われた実験用ビーグルのリホーミングの過程を説明し、その成功を評価することを目的としている。動物保護団体とヘルシンキ大学の協力のもと、合計16頭の元実験用ビーグルが里親として迎えられた。これらの犬は、動物の認知に関する研究に参加したり、動物用医薬品の開発中に小さな処置を受けたりした経験があります。犬たちがまだ実験室にいた頃、数ヶ月に及ぶ社会化トレーニングプログラムが実施された。里親へのアンケート調査、関係者(研究者、動物保護団体、動物管理者)へのインタビューを通じて、社会化トレーニングプログラム、若い犬と高齢の犬の再導入の比較成功、里親の選定基準、新しい飼い主への再導入の成功など、全体のプロセスが評価された。大半の犬は新しい家庭環境によく適応した。実験的な使用を終えた時点で安楽死させることは不必要であり、欧州指令の目的に反する可能性があった。

フィンランドでは、科学的または教育的目的のための動物の使用を対象とする国内法(Act 497/2013)があり、科学的目的のために使用される動物の保護に関する欧州指令2010/63/EUに基づいています。

EU指令は実験動物の運命に関わり、すべての欧州機関に実験犬が実験用途に不要になった後にリホーミングする機会を与えています。

Article 19では、実験に使用された動物は、動物の健康状態がそれを許し、公衆衛生、動物の健康、環境に対する危険がない場合、一定の条件を満たせば、リホーミングすることができるとしています。また、EU指令の前文26には、「手続きの最後に、動物の将来に関して、動物福祉と環境への潜在的なリスクに基づいて、最も適切な決定がなされるべきである。福祉が損なわれるような動物は、殺処分されるべきである」との記述もあります。

したがって著者らは、暗黙の了解として福祉が損なわれない動物は殺処分されるべきではないと考えています。

本研究は、フィンランドで行われた実験用ビーグルの最初のリホーミングと社会化プログラムについて述べたものです。

関連記事

実験動物のリホーミング

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準では、第4章実験等の実施上の配慮の項において、「実験に供する期間をできるだけ短くする等実験終了の時期に配慮すること」と記されています。そして、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の解説によると、実験計画の立案においては、「実験や術後観察の終了の時期(人道的エンドポイント)等について、具体的な計画を立案する必要がある。(p. 114)」と解説されています。また、人道的エンドポイントとは、「実験動物を激しい苦痛から解放するために実験を終了あるいは途中で中止する時期(すなわち安楽死処置を施す時期)を意味する。(p. 142)」と解説されています。こうしたことから、動物実験の終了とは、主として安楽死処置を施すこととも捉えられます。

一方で、安楽死処置については、上述の通り実験動物を激しい苦痛から解放するための措置である反面、「安全性に加え、安楽死処置実施者が感じる精神的不安、不快感、あるいは苦痛に配慮し、科学的研究の目的を損なわない限り、心理的負担の少ない安全な方法を選択すべきである。(p. 159)」とも解説されており、実施者にとっては精神的不安、不快感、あるいは苦痛といった心理的負担を伴う措置であるということも理解されています。

このような安楽死における実施者の心理的負担に関しては、「安楽死にまつわる諸問題」についてのコラムですでに紹介されていますが、動物実験が遂行される中で、必ずしも動物は苦痛を被って実験を終えるものでもありません。こうした動物に対してはどのようにエンドポイントを考えたらよいでしょうか。これらの動物にも安楽死処置を施すのでしょうか。その心理的負担は苦痛から解放するための安楽死処置の場合よりも大きいものになるかもしれません。他に選択肢はないのでしょうか。

JALAM学術集会委員会

JALAM学術集会委員会