遺伝子改変モデル動物の現在と展望

ゲノム編集技術の課題

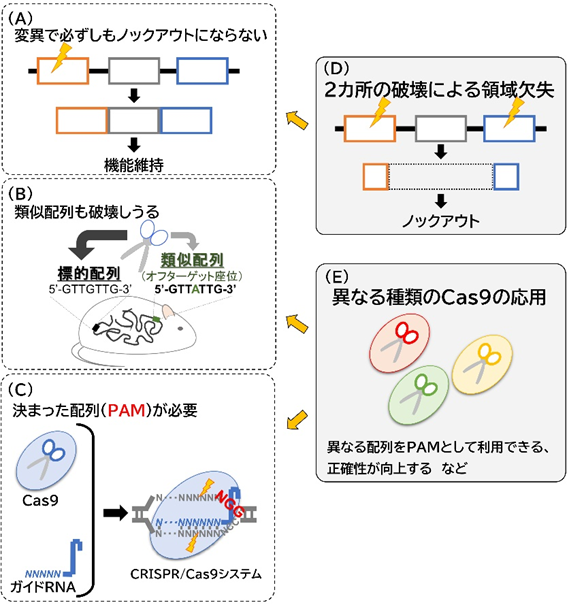

一方で、ゲノム編集技術によって遺伝子ノックアウト動物を作製する際には、いくつかの課題も存在します(図2)。

図2. ゲノム編集技術の課題と解決のための取り組み

ゲノムDNAの配列情報が操作されたものがゲノム編集動物であるのに対して、遺伝子ノックアウト動物は対象となる遺伝子が機能的に欠失した動物です。ゲノムDNAの配列情報が操作されているという点で共通しますが、ノックアウトを目指す場合、必ずしも導入された変異が期待通りとは限らないという点に注意が必要です。ゲノム編集では、標的遺伝子の領域に欠失や挿入などの変異をランダムに導入し、翻訳フレームをずらしたり重要なドメインを破壊したりすることで遺伝子機能を失わせます。しかし、導入される変異がランダムであるため、必ずしも期待通りの変異が入るとは限りません。例えば3の倍数の塩基が欠失した場合には翻訳フレームがずれず、タンパク質の機能をそこまで損なわないケースがあります。また、開始コドンを破壊したはずが、下流にある別のメチオニンが新たな開始コドンとして機能してしまい、野生型と同等の機能が保たれる可能性もあります。著者の研究でも、翻訳領域の一部を欠失していても実質的に機能が保たれている例を経験しました。ゲノム編集によって導入される変異のパターンはコントロールするのが難しく、このランダム性がゲノム編集によるノックアウトの効率を制限する要因となっています(図2A)。

ゲノム編集ツールの標的認識の正確性についても長らくの課題となっていました。ゲノム編集で最も広く利用されているCRISPR/Cas9システムは、DNAを切断するためのCas9タンパク質と、前述の通り標的となるDNA配列を指定するためのgRNAで構成されています。もしもgRNAの指定配列に類似した配列がゲノムの目的の場所の他にも存在する場合、意図せずその部分も破壊してしまう、ということが起きます。これはオフターゲット効果と呼ばれており、ゲノム編集によってノックアウト動物を作製できても、観察される表現型が本来の標的遺伝子の破壊によるものか、それともオフターゲット座位の破壊によるものかどうか、曖昧になるという懸念を生じさせます(図2B)。

また、ゲノム編集ツールは必ずしもすべての塩基配列を標的として利用できるわけではありません。Casタンパク質はPAMと呼ばれる特定の塩基配列が標的配列の下流に隣接する条件で活性を発揮することが知られています。最も利用されているS. pyogenes由来のCas9は5’-NGG(Nは任意の塩基)という配列をPAMとして必要としています。そのため、標的としたい座位近傍にNGG配列が存在しない場合や、NGGがあってもオフターゲットが生じやすい配列しか選択肢がない場合などは、精度の高いゲノム編集が難しくなります(図2C)。

ゲノム編集技術の高度化のための取り組み

私たちはこれまで、ゲノム編集技術を利用した遺伝子改変マウス作製の正確性・効率性を高める研究に取り組んできました。例えば、CRISPR/Cas9システムをマウス受精卵に導入するプロトコールを最適化し、全身で変異を持つ遺伝子改変マウス系統の効率的な作出を可能とするとともに、同じ染色体上の2カ所を同時に破壊して大きな領域を欠失させる方法を世界に先駆けて報告しました(図2D)[文献1]。ランダムに短い欠失や挿入を導入するだけでは必ずしも機能破壊に至らない場合がありますが、遺伝子の機能的に重要な部分を大きく削除することで、確実に機能を失わせられる利点があります。この方法を応用し、筋ジストロフィーモデルラットを作製する[文献2]など、ヒト病態を再現するモデル動物の開発に寄与しています。

一方で、この報告の中で、マウスの受精卵におけるゲノム編集では、その他の培養細胞と同様にオフターゲット変異が導入されうることを明らかにしました。オフターゲット変異は、標的配列と類似した配列がゲノムDNAに存在するために起こります。通常はなるべく似た配列が存在しない座位を標的としますが、遺伝子の限られた場所でゲノム編集を行いたい場合では、選択肢が限られるため、オフターゲットを伴う配列しか標的にできないケースもあります。これに対して、より広範な配列をゲノム編集技術で取り扱えるようにすれば、選択肢が増え、無理のある配列を選ばなくて済むと考えました。そこで、一般的に利用されていたCas9とは異なる生物に由来し、異なる配列をPAMとして認識する新たなCas9を受精卵で利用できるようにすることで、従来ツールでは標的とできない遺伝子へのゲノム編集マウスの作製を可能としました(図2E)[文献3, 4]。また、従来より短いグアニン1つのみが指定されたPAMを利用するCas9変異体を利用し、ゲノム編集マウスの作製が可能であることも報告しました[文献5]。さらには、同じくCas9の変異体のうち、通常のCas9よりも正確に標的の塩基配列を認識することができる方法を応用し、1塩基レベルでの高い精度で標的配列を識別し、ゲノム編集マウスの作製が可能な系を報告しました(図2E)[文献6]。これらの方法は受精卵を介したゲノム編集の高度化に貢献し、正確で効率的な遺伝子改変マウスの作製法として利用されています。

以上のような取り組みによって、正確で効率的なゲノム編集を可能とし、遺伝子改変モデル動物の作製の効率化を進めています。ノックアウト動物の作製において、著者を含む多くの研究者の研究によって、今や従来法に代わりゲノム編集技術による方法がスタンダードとなっています。ここでは詳細は省略しますが、ノックアウト動物だけでなく、ノックイン動物やトランスジェニック動物の作製に関しても、別の新たな技術の登場により、より簡便で効率的な作製方法が確立されつつあります。今後、ますます遺伝子改変モデル動物の作製は洗練されると期待されます。

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 実験動物学研究室 藤井渉

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 実験動物学研究室 藤井渉