- トップ

- コラム一覧

海外の記事一覧

【Webinar】マウスの環境エンリッチメントと老齢モデルコロニーの維持(EPトレーディング株式会社提供)

実験動物の特殊飼料やエンリッチメント、水分・栄養補給用ジェルなどを取り扱っているEPトレーディング株式会社(https://www.eptrading.co.jp/index.html)に、JALAMのために日本語字幕付きWebinar動画をご提供いただきました。

AALAS(米国実験動物学会)2020で行った、ジャクソンラボラトリー Dr.Schile による「環境エンリッチメントと繁殖」、「老齢モデルコロニー の維持」の解説ビデオ(51分)

https://www.eptrading.co.jp/service/ssp/video.html

文献紹介(特別編):動物実験に関する一般の方々とのコミュニケーション

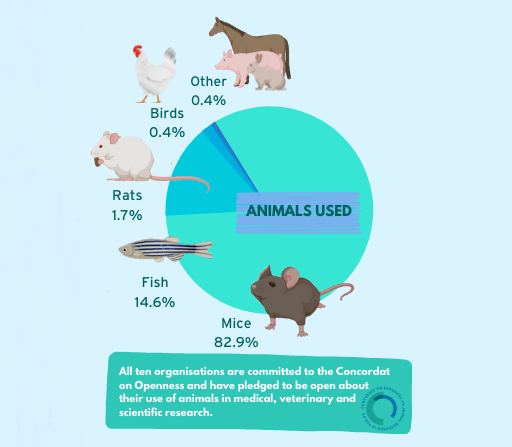

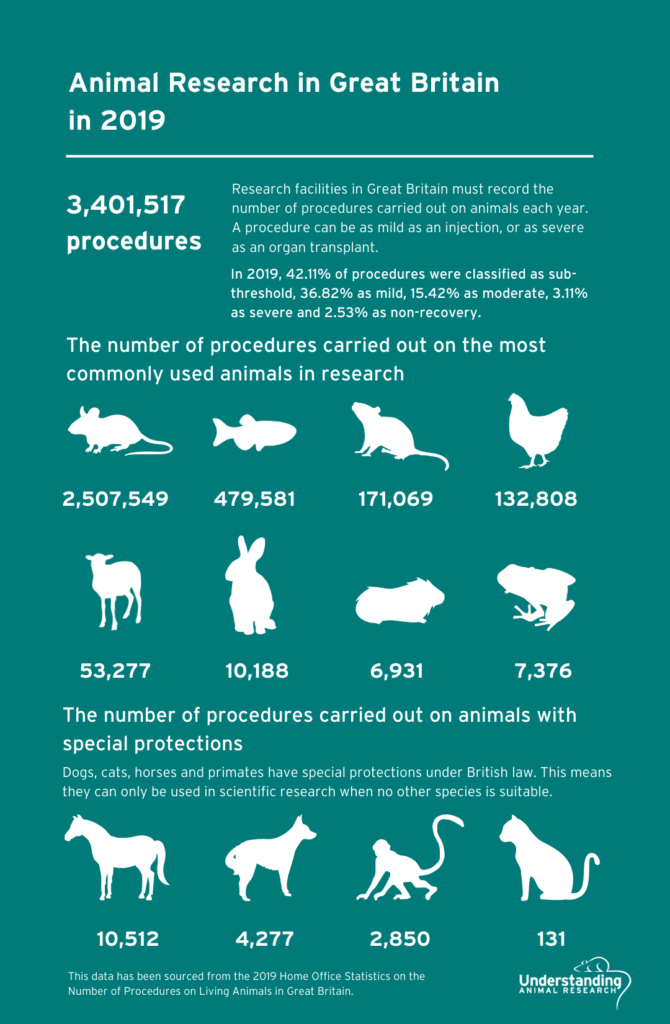

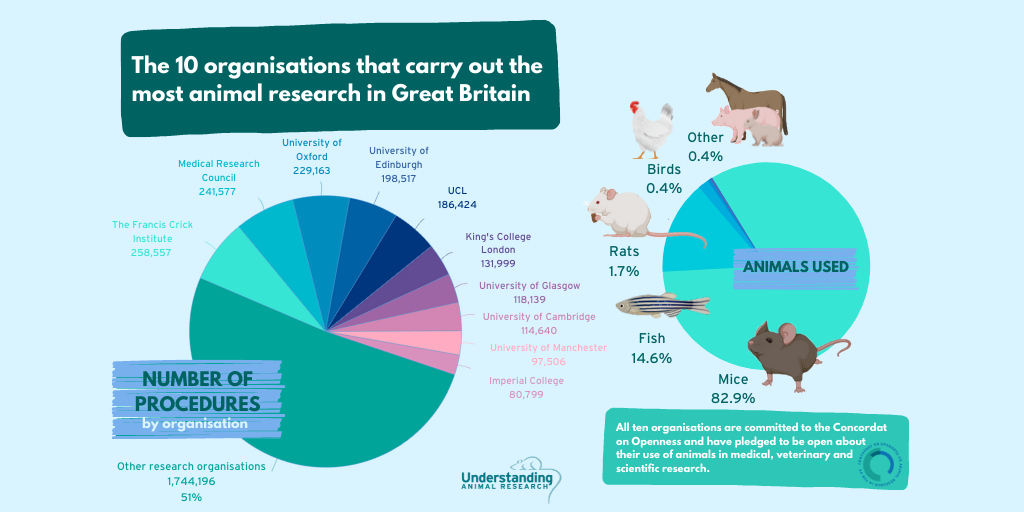

その中で2014年にイギリスで締結された「動物実験に関する情報開示のための協定(Concordat for Openness on Animal Research in UK)」は非常に画期的なものであり、署名している機関は現在120を超え、署名機関は以下の4項目の遵守が求められています。

Speaking of research HPから引用

https://speakingofresearch.com/2014/05/14/the-concordat-on-openness-on-animal-research-arrives/

この協定を結んでいる機関は積極的に情報を発信しており、大学などでは使用した動物種や動物数を公開し、大手の製薬企業では従業員全員(動物実験を実施するしない関わらず)に対してなぜ動物実験が必要なのかなど説明責任を果たしているとのことです。

https://www.understandinganimalresearch.org.uk/news/communications-media/animal-research-numbers-in-2019/

こちらの取り組みに比べて、日本は以下のようにだけ記載されています。

日本では、動物実験関係者連絡協議会が中心となって、動物研究に関するよくある質問を掲載したウェブサイトを開設したり、動物をモデルとした研究の必要性を説明したパンフレットを発行しています。動物実験関係者連絡協議会を支援している団体には、日本生理学会、神経生理学会などがあります。日本実験動物学会でも一般向けのパンフレットを作成しています。また、日本の大手公共放送であるNHKの番組では、医学の進歩を紹介する番組があり、その中で実験動物が科学の発展に果たす役割を紹介することが多いです。

また、終盤のセクションで非常に興味深いフレーズがあります。

科学界は、研究動物に依存している研究の価値を平易な言葉で公に共有するのが遅れている。さらに、その研究がどのようにして達成されているのか、また実験動物を使って仕事をしている人たちの思いやりの文化を説明することにも抵抗感を持っている。このような抵抗感は、これまで述べてきたオープン性と透明性を 促進する取り組みに支えられて、変化しつつあります。しかし、米国や他の国では、現在の変化の速度は遅すぎます。

そうなんです、科学の進歩に対してそれらを一般の方々に説明できる人間が少なすぎると個人的には思うのです。もっと自分たちの行っていることに対して誇りをもって積極的に分かりやすく開示していけば良いのですが、それがイギリス以外の国々ではなかなか出来ていないのが現状です。現在はこのような現状を受けて科学コミュニケーターの育成が国内でも進みつつあります。このあたりの話はまたどこかで出来ればいいと思っています。

長々と書いてきましたが、最後に文末の部分を引用して終えたいと思います。

国民の信頼を得て、動物を必要とする生物医学科学への支持が明らかに低下しているのを逆転させるためには、 築き上げなければならないことがたくさんある。実験動物は、医学の進歩に不可欠な資源であることに変わりはない。研究機関は、透明性を求める動きを受け入れ、研究室を開放し、将来の有権者と誠実に関わっていかなければならない。そうでなければ、不必要に制限的な法律が後を絶たず、医学の進歩を妨げることになる。

(本コラムの引用文献、図は、クリエイティブコモンズライセンスの下に提供されています。)

英語で書かれた科学論文の読み方(自動翻訳活用術)

何か気になることがあって調べるときにどのような情報を基に判断しますか?一般的には検索サイトで調べたり、wikipediaを見たりすると思いますが、最新の情報は日本語ではなかなか手に入りにくいものです。それが例えば「○○の最新の治療法が知りたい」「動物に関する最新の飼育方法を知りたい」などの科学的な話であればなおさらです。そのような際には英語の論文を読む必要がありますが、理系の大学に進むなどある程度のトレーニングを積んだことが無いと読むのも一苦労です。というか私も分野外の論文は単語が分からないので全然読めません。そんな時の自動翻訳の活用術を今回は紹介したいと思います。

科学論文を検索するサイトはいくつもありますが、私がお勧めするのは「Google Scholor(グーグルスカラー)」(https://scholar.google.co.jp/)です。

なぜGoogle Scholorをお勧めするかというと、ここは無料で読める論文が一目で分かるからです。科学論文は基本的には市販の雑誌に掲載されるため、有料の場合(最近では無料の論文も増えてきていますが…)が多いです。そうすると折角検索に引っかかっても有料で読めずガッカリする場合が良くあります。そうした際にGoogle Scholorでは下の図の赤枠で囲ったように右の部分にリンクがあればそこから読むことができます。(なお今回は個人の引用の範囲内とのことで著作権の説明については省略しています)

1つ目のリンクをたどるとHTML、つまり通常のホームページに行きますので翻訳したい文章をコピーして、あとは自動翻訳のDeepL(https://www.deepl.com/ja/translator)にかけるだけです。

こんな感じで翻訳したい文章がHTMLのページで書かれているのであれば問題無いのですが、さきほどの赤枠で囲った2つ目のリンクのようにPDFで書かれている場合は要注意です。以下に同様の手順でPDFの文章を自動翻訳にかけてみます。

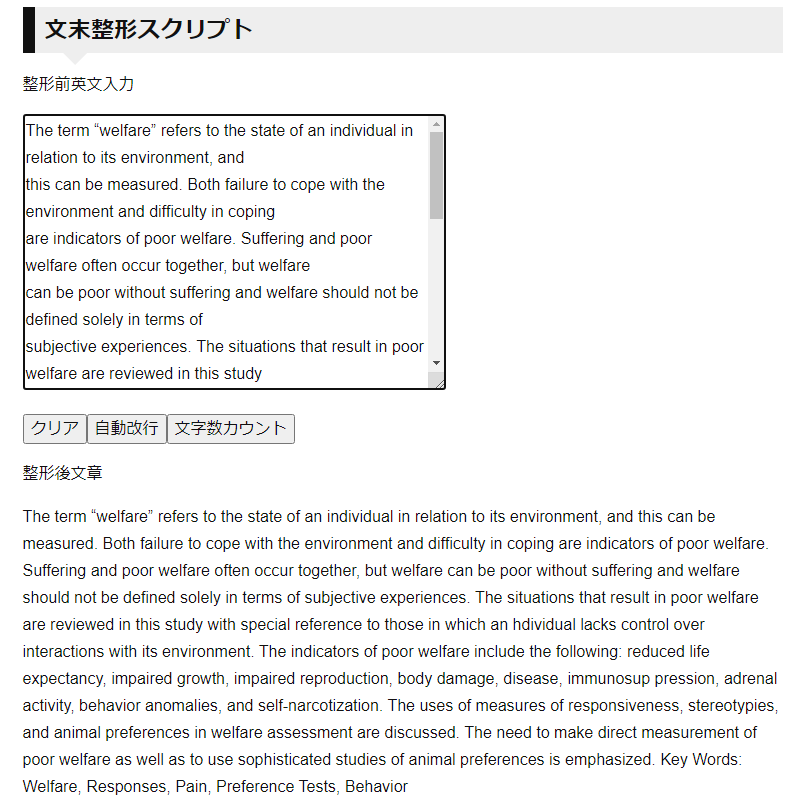

先ほどと違って翻訳結果がなんか微妙ですよね。と言うのも英語の文章をコピペしてくる際に改行が入ってしまうからなのです。ひとつひとつ改行を消していけば良いのですが、多くの文章をコピペする際にいちいち消すのも面倒です。そこで「google翻訳のための英語論文(pdf文書)の文末整形ツール(javascript)」(https://www.robotech-note.com/entry/2016/11/22/120020)を間に挟みます。

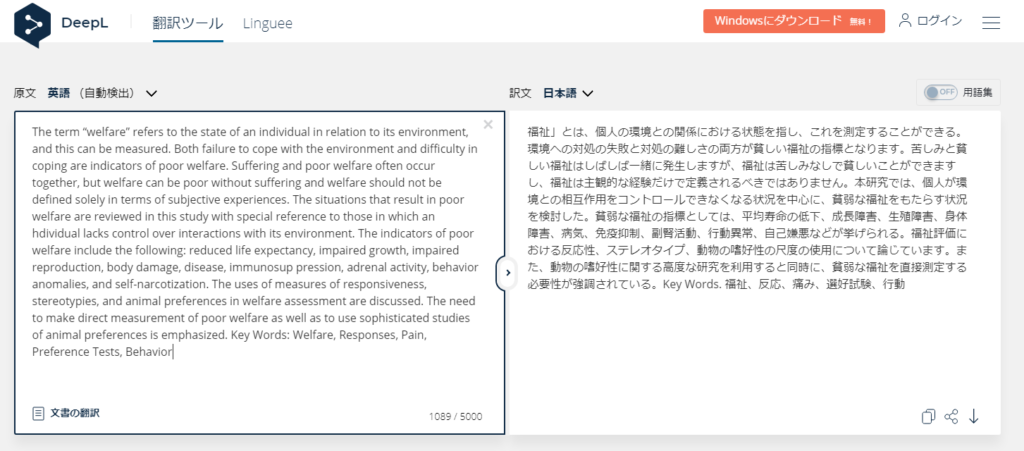

そうすると改行を自動的に消してくれますので整形後文章をコピペしてさきほどのDeepLにかけてみます。

どうでしょう。かなり自然な文章になったのではないでしょうか。ここ数年で自動翻訳がかなりの進歩を遂げています。このように自動翻訳を活用することで私を含め、英語が苦手な人でも科学論文をあまりストレスなく読むことができるようになってきました。ぜひ皆さんも科学論文で最新の情報に触れ、動物の飼育管理等に活かしてもらえればと思います。

コラム海外