動物実験審査における委員の適格性

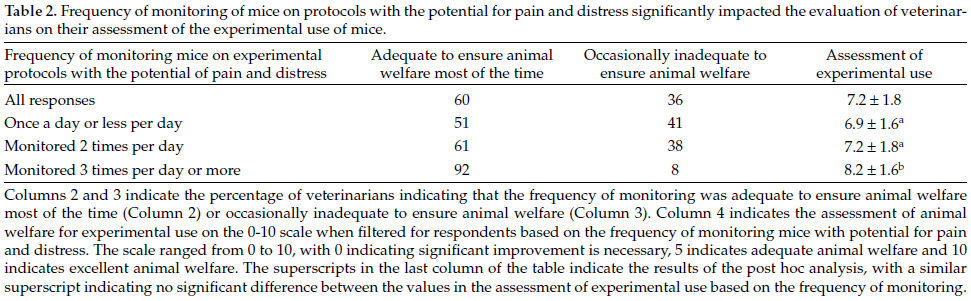

国内の各省から出されている動物実験等の実施に関する基本指針(基本指針)では、大学や企業に動物実験をする際には動物実験委員会の設置を求めています。動物実験委員会の主な役割は動物実験計画が基本指針や大学・社内独自の機関内規程に適合しているかの審査を行う事です。また、審査を行うという事は審査委員も必要になりますが、基本指針では構成要素が以下のように定められています。

3番の「その他学識経験」は解釈がそれぞれですので、生物系ではない化学系の研究者が担当したり、動物実験施設の施設管理者、または事務系の職員などが担当したりします。一方で、難しいのが1番の「動物実験」と2番の「実験動物」の違いです。

動物実験はあくまで「実験」が主体のものですので、生物系の研究者が担当することが多く、実験動物は「動物」に詳しい動物管理の担当者や獣医師が担当することが多いと思いますが、獣医であっても研究がメインであれば1番の動物実験に入ることもあったりで、まちまちです。ともかく申請された動物実験に対して多角的な目線で判断することが重要になってきます。

また、動物実験の申請の際には実験をしたことが無い人でもそれを読めば実験をすることが出来るように、出来るだけ詳しく、ですが分かりやすい文章で作成する必要があります。そう言った意味では「その他学識経験」をお持ちの方は動物実験に関わったことが無い方がむしろ望ましいとされています。

国内の審査ではこの3つの役割を満たす方がいれば問題無い(特に人数の規定などは無い)のですが、欧米などで多く取り入れられている国際基準ですとさらに「一般の方」の目線が必要になってきます。既に国内でもその取り組みは始まっていますが、流石に全く関係ない方にいきなり動物実験の審査をしてと言っても難しいでしょうから、その施設が関わっている宗教関係者(動物慰霊祭の際にお世話になることが多い)や顧問弁護士などが引き受けて下さる場合が多いと伺っています。

私たちは常々、研究者と審査する委員とが慣れ合ってしまうとツーカーで物事が進んでしまい、実験の本質を見失ってしまうのではないかという懸念があります。そのためにも実験目的には研究の目的だけでなく、その研究がされることによって社会にどう役に立てるのか、社会的意義を問うことも求められています。実験を行う研究者こそ、その実験の本質的な意味を理解し、それによって貴重な動物の命を使っているんだという事を再認識できるような審査を日ごろから心がけています。

関連記事

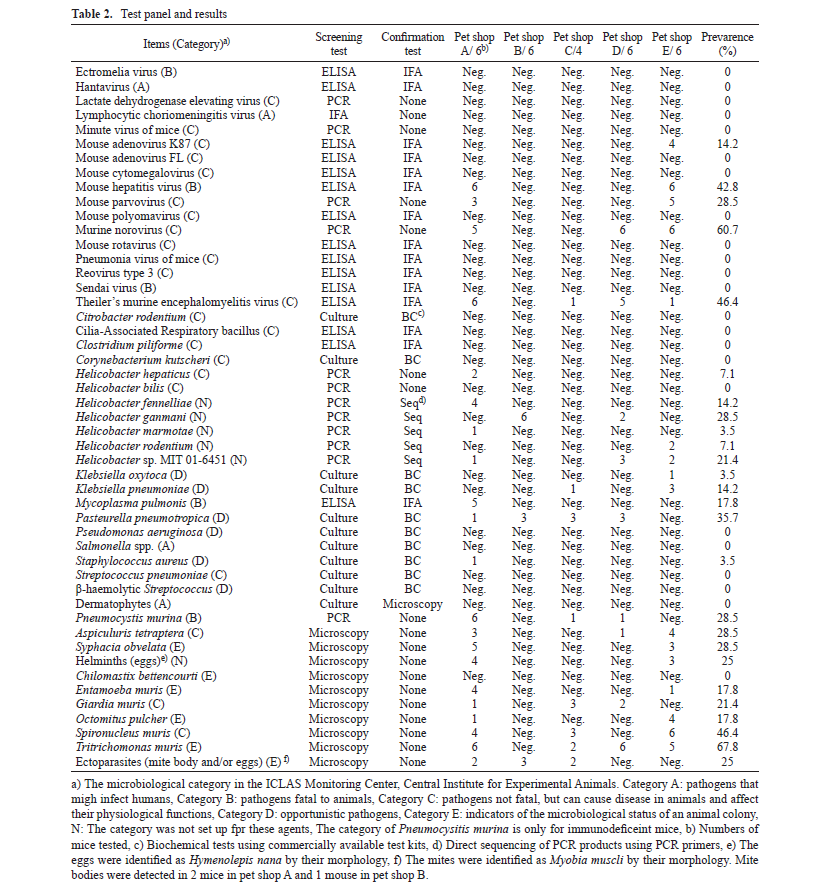

実験動物の微生物検査

実験動物は一般に販売されている動物と異なり、特定の病原体を有していないことが明らかになっているSPF(Specific Pathogen Free)動物が多く用いられています。これは病原体が動物に与える影響(ノイズ)を排除するためなのですが、では一般の動物はどの程度、病原体に汚染されているのでしょうか。2015年に日本国内のペットショップで販売されているマウスの病原体保有状況を調べた報告(Hayashimoto N et al. Exp Anim. 2015;64:155-160.)がありますが、そちらの報告によると神奈川県と東京都の5つのペットショップに由来する28匹のマウスを検査したところ、以下のような結果(検出率)が得られたとのことです。

このようにペットショップごとにその検出率は異なるものの、多くの動物が微生物汚染を受けていることが分かりました。なお、人獣共通感染症を引き起こす病原体は検出されませんでしたが、動物に影響を及ぼす病原体は複数のペットショップから検出されています。これらの病原体は一般に飼育されている状態では特に問題がないことも多いのですが、動物実験に用いる際には状況が変わってきます。冒頭でも述べましたが、実験動物は余計なノイズを排除する必要があります。「再現性」は動物実験において最も重要な一つの要素ですが、動物によって病原体を持っていたり持っていなかったりすると、動物の状態が安定せず、試験結果の信頼性に影響する場合があります。また、このことによって実験に用いる動物の数が多くなってしまうことは避けるべきです。

ARRIVEガイドライン2.0が公開されました

7月14日にNC3Rs(英国3Rセンター)にてARRIVEガイドライン2.0が公開(https://arriveguidelines.org/)されました。2010年に初めて公開されたARRIVEガイドラインは、動物実験計画において最低限記載すべき項目をまとめたものであり、Natureをはじめ多くの学術雑誌に支持されているガイドラインです。

そもそもこのガイドラインが作成された背景には、動物実験の再現性があまりにも低い(一説には70%以上の実験が再現できない)と言われてきたことがあります。その一因として実験方法の詳細が述べられていないとの指摘がありました。

英国の機関が、動物実験の記載がある271報(1999-2005)の論文を精査したところ、研究の仮説・目的を記載し、かつ動物の数と特徴が記載されていたのは271報のうち、わずか59%であったことを報告(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0007824)しています。

これらの事を受けてNC3Rsは記載すべき20の項目を定めて2010年にARRIVEガイドラインとして発表しました。多くの研究機関や出版社から支持されてきたものの、記載項目が多いことからも問題の根本的な解決には至りませんでした。そこで改訂版であるARRIVEガイドライン2.0が新たに公開されました。

ARRIVEガイドライン2.0の主な変更点は以下のとおりです。

記載すべき最低限の項目を10項目に絞った「ARRIVE Essential 10」とそれらを補完する「Recommended Set」に分類した

ARRIVE Essential 10は以下のとおりです。なお正式な日本語訳は日本実験動物学会等、公的機関によるアナウンスをお待ちください。

1. Study design(研究計画)

2. Sample size(サンプルサイズ)

3. Inclusion and exclusion criteria(包含基準と除外基準)

4. Randomisation(ランダム化)

5. Blinding(盲検化)

6. Outcome measures(実験の帰結)

7. Statistical methods(統計学的方法)

8. Experimental animals(実験動物の情報)

9. Experimental procedures(実験処置)

10. Results(結果)

前回のガイドラインが20項目であったことからも項目数を絞って記載しやすくなっていることが分かります。通常の動物実験審査においては3~5の項目を審査することは少ないのですが、今後はこのあたりも審査することが求められてくるかもしれません。

JALAM学術集会委員会

JALAM学術集会委員会