- トップ

- コラム一覧

実験動物の記事一覧

生殖細胞が持つポテンシャル -乾燥状態でも失われない受精能力-

大阪公立大学大学院獣医学研究科

金子 武人

はじめに

我々の研究室では、動物を中心とした受精メカニズムの解明、体外での受精技術の開発、細胞の長期保存法の開発、遺伝子改変動物の作製法の開発など生殖学に関連した多岐にわたる研究を行っています1。これまで、電気の力で細胞に穴をあけ遺伝子を細胞内に導入するエレクトロポレーション法を用いた遺伝子改変動物作製法(テイク法)の開発2-4、音波を用いて雌の妊娠環境を構築する方法(EGET)の開発5-7など、これまで用いられていた方法とは異なる新しい生殖技術の開発を行っています。

細胞の長期保存法の開発では、研究に用いられる動物の種や系統を生殖細胞である精子、卵子、そして受精卵の形で保存することで動物の利用を最小限にすることができます。精子、卵子、受精卵の保存で、最初に思い浮かべるのは液体窒素や冷凍庫で保存する凍結保存だと思います。ここでは、凍結保存とは異なる我々の研究室で開発したフリーズドライによる精子保存法について紹介したいと思います。

フリーズドライとは

「フリーズドライ」という言葉は聞いたことがあると思います。スーパーマーケットに行くとスープやコーヒーなどのラベルに書かれていることもあり、食品保存の分野ではよく用いられている技術です。フリーズドライは和訳すると凍結乾燥、つまり凍結してから乾燥させる技術です。水分を含んだサンプルを急速に凍結した後、真空状態にすることでサンプル中の水分を固体から気体へと昇華させながら乾燥状態にしていきます。フリーズドライ後のサンプルは、栄養成分や風味の劣化が少ないだけでなく、長期保存が可能になります。このことから、食品の保存だけでなく、医薬品の製造などにも利用されています。使用するときは、水を加えるだけで元の状態に戻すことができます。長期保存ができ、水分も少なく重量が軽くなるため非常食や携行食にも有効です。国際宇宙ステーションで活動する宇宙飛行士の食事(宇宙食)としても活用されています。フリーズドライ技術は、我々の生活のみならず、科学研究をも強力にサポートしているのです。

精子をフリーズドライ技術で保存する

このフリーズドライ技術を用いて精子を乾燥させたらどうなるでしょうか。一度乾燥してしまった精子は受精する能力を失ってしまったように見えます。ですが、哺乳動物の多くの精子は、フリーズドライしても受精能力は維持されています。マウス、ラット、ウサギ、ハムスター、ウマ、ウシの精子はフリーズドライ後も受精能力が維持され、これらの精子と受精した卵子から正常な産子が誕生することが報告されています8-9。

フリーズドライ保存は、凍結保存と何が違うのか。精子を凍結した場合は、保存するのに必ず液体窒素が必要になります。一方、フリーズドライした精子は、その保存に液体窒素は必要なく、冷蔵庫(4℃)での長期保存が可能です。「液体窒素不要の長期保存の実現」、これがフリーズドライ保存法の最大の利点です。そのほかにも、多くの利点があり表1に示してみました。

表1:フリーズドライ保存法と凍結保存法の比較

| フリーズドライ保存法 | 凍結保存法 | |

| 保存方法 | 冷蔵庫(4℃) | 液体窒素保管容器(液体窒素) |

| 保存液 | トリス-EDTAバッファー | 凍結保護物質 |

| 輸送方法 | 常温・簡易包装 | 液体窒素輸送器(ドライシッパー) |

| 緊急時保存可能期間* | 常温で3ヶ月 | 2週間程度 |

*液体窒素や電気などの供給が途絶した状況でサンプルを保存できる期間

液体窒素での凍結保存は、専用の液体窒素保管容器を用意し、さらに液体窒素は容器内で蒸発するため定期的に補充しなければなりません。液体窒素の補充は、重労働で酸欠を伴う危険な作業であるだけでなく、うっかり補充を忘れて液体窒素保管容器内の液体窒素を空にしてしまい、大事なサンプルを全滅させてしまったと言う話も聞きます。その点、冷蔵庫で長期保存できるフリーズドライ精子はそのような心配もなく、サンプルの国内外の施設間移動も容易にできます。実際に筆者は、日本-アメリカ間を簡易な包装で常温輸送したフリーズドライ精子から正常な産子の作出に成功しています10。これにより、生体で輸送することなく、簡易で安全に遺伝資源を移動させることが可能となりました。

震災や災害による貴重な研究生物試料の喪失

研究に用いられる生物試料は、様々な形で長期間保管されています。これらの中には、同じものを復元することが難しい貴重な試料も存在します。特に動物は、有効な形質を残す育種により長期間飼育されて現在に至っており、復元にも長い年月を要します。災害は、これまで蓄積してきた貴重な研究試料を一瞬で奪っていきます。近年は、気候変動により多くの地域で災害が起こっており、喪失の危険性は年々増加しているのが現状です。国内でも風水害による長期停電や浸水、地震による道路の寸断や建物崩壊が多くのところで起きています。液体窒素容器保管施設が地下に設置されている場合、大雨による浸水は致命的であり、地震により長期停電や液体窒素を補充できずに、ディープフリーザーや液体窒素保管容器で保存されていた貴重な研究試料の多くが失われたことも実際に国内外で報告されています。

筆者がフリーズドライ保存法の研究を始めた理由は、「インスタントコーヒーのように精子を保存しよう!」という知的好奇心でした。しかし、そのころ同時に大規模な自然災害が国内外で起きていたことから、その考えは安全な遺伝資源保存法としてフリーズドライ保存法を確立することに変わっていきました。表1に示した通り、フリーズドライ精子は冷蔵庫の電源が喪失しても3ヶ月程度は常温で保存できるため、試料さえ救出できれば簡易な梱包で安全な場所に移動させることが可能です。このことからも、フリーズドライ精子保存法は、これまでの液体窒素による凍結保存法と並行して、貴重な遺伝資源を安全に保存する上で極めて有効な方法であるといえます。

コラム実験動物

最長寿齧歯類ハダカデバネズミの発がん・老化耐性機構の解明に向けて

熊本大学 大学院生命科学研究部 老化・健康長寿学講座

河村佳見

はじめに

キモかわいい動物として一部の層に人気を博しているハダカデバネズミ、皆さんは実際に見たことがあるでしょうか。上野動物園や埼玉県こども動物自然公園、最近私たちの研究室から個体を譲渡した熊本市動植物園などで見ることができます。体長8−10 cm、体重35 g程度と小柄で、両手で餌をもってかじったり、仰向けで眠ったり、見ていて飽きない多彩な行動をとるからでしょうか。実際にハダカデバネズミを見た多くの人は、写真や動画で見るよりかわいらしいと感じるようです。

そんなハダカデバネズミは近年、医学研究においても注目されるようになってきました。なぜならハダカデバネズミは、上述のように実験用マウスと同程度の大きさの小型齧歯類であるにも関わらず、最大寿命が40年と、体重から推定される5倍以上の長寿を誇るからです。しかも、その生存期間の大部分の間、老化の兆候を示さず、さらにこれまで、発がんがほとんど確認されていません。このような特徴から、老化やがんを含む様々な加齢性疾患の「予防法」の開発につながる新たな実験動物として、大きく注目を集めています。本稿では、ハダカデバネズミの特徴や発がん耐性・老化耐性に関与する最近の知見について、私たちの研究の成果を交えながら紹介します。

ハダカデバネズミとは

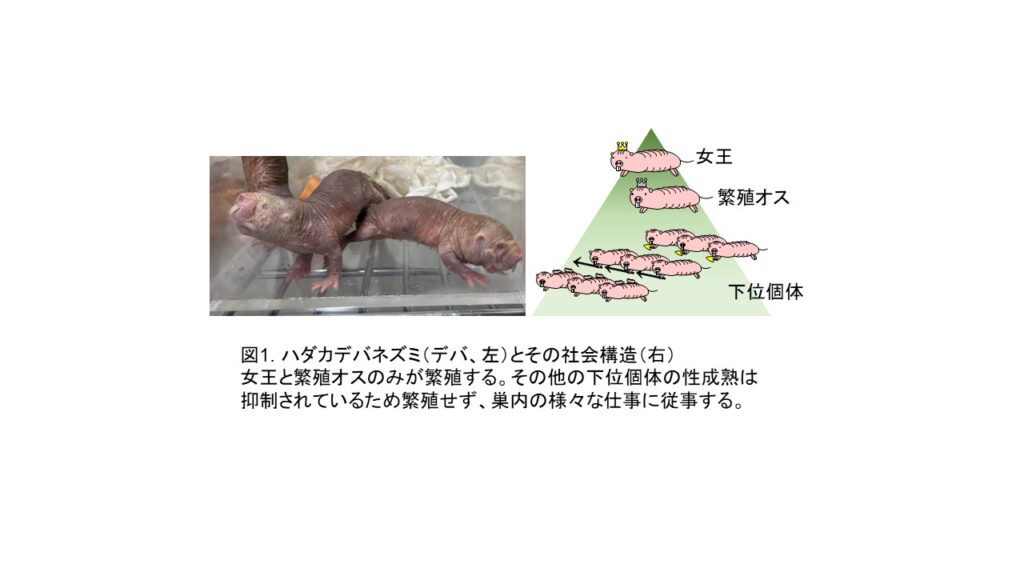

ハダカデバネズミ(図1左、デバ、英名naked mole-rat、学名 Heterocephalus glaber)はその名の通り無毛(完全に無毛ではなく、感覚毛がまばらに生えています)で、歯の突出したネズミです。デバは19世紀頃に初めて発見され、その見た目から当初は他の動物の赤ちゃんか、もしくは病気の動物ではないかと考えられたそうです1。分類上は齧歯目のヤマアラシ亜目デバネズミ上科のハダカデバネズミ科に属し、本種のみでハダカデバネズミ属を構成します。英名でラットと名前がついていますが、実験に用いられる齧歯類の中では、比較的モルモットに近い種です。野生ではアフリカの角(エチオピア・ケニア・ソマリア)と呼ばれる地域の乾燥地帯の地下にトンネルを掘り、アリの巣のような巣を作って住んでいます。住処だけでなく、その社会構造もアリに似ています。デバは哺乳類では極めて珍しい分業制の社会(真社会性)を作り(図1右)、数十から100匹以上の集団(コロニー)で生活しています2。1つのコロニーの中では1匹の女王と1−3匹の繁殖オスのみが繁殖し、その他のメンバー(女王と繁殖オスの子どもたち)は雌雄ともに性成熟が抑制されていて、働きデバとして餌集めやトンネル掘り、女王が生んだ子供の世話など様々な仕事を行います。女王は働きデバの性成熟を抑制していますが、そのメカニズムの詳細はまだよくわかっていません。女王から働きデバを隔離すると性成熟が開始すること、隔離した働きデバを女王の糞尿がついた床敷に曝露しても性成熟は抑制されないことなどから3、女王との物理的な接触(小突き行動などの攻撃的な接触)が重要ではないかと考えられています4。

このようなデバの特殊な生態は、研究者たちの関心を集め、1970年代頃から地下性哺乳類の生態学的研究の一環として、実験室で飼育されるようになりました。その後、実験室での飼育によって、さらに驚くべき事実が明らかになりました。野生から捕獲されたデバが、20年を経過してもなお生存していたのです。さらに個体老化の指標として重要な加齢に伴う死亡率の上昇が認められず、加齢による各種生理機能(活動量・繁殖能力・心臓拡張機能・血管機能など)の低下もほとんど見られませんでした。加えて2000例以上の観察において腫瘍形成がほとんど認められないという、顕著な発がん耐性を示すことが判明しました5。このような老化やがんをはじめとする加齢性疾患耐性の分子メカニズムを解明することは、ヒトにおける老化やがんの予防方法の開発につながる可能性があるため、デバを用いた分子生物学的研究が近年盛んに行われるようになってきました。

デバ個体における発がん耐性メカニズム

観察研究によりデバの発がん耐性が明らかになって以来、そのメカニズムを解明するために、主に培養細胞を用いた研究が行われてきました。これまでに、デバの線維芽細胞にがん遺伝子である恒常活性化型Ras(HRAS-V12)およびSimian Virus 40 Large T(SV40LT)抗原を導入してがん化への形質転換を試みたところ、これらの細胞は形質転換に対して抵抗性を示し6、その耐性機構には高分子量ヒアルロン酸の存在が必要であることが報告されています7。一方で、近年では他の研究グループから、HRAS-V12とSV40LTの導入のみでデバ線維芽細胞ががん化形質転換するという、先行研究と異なる報告もなされており、デバの細胞がこのような遺伝子導入によるがん化誘導にどの程度耐性を持つのかについては現在も議論が続いています8,9。

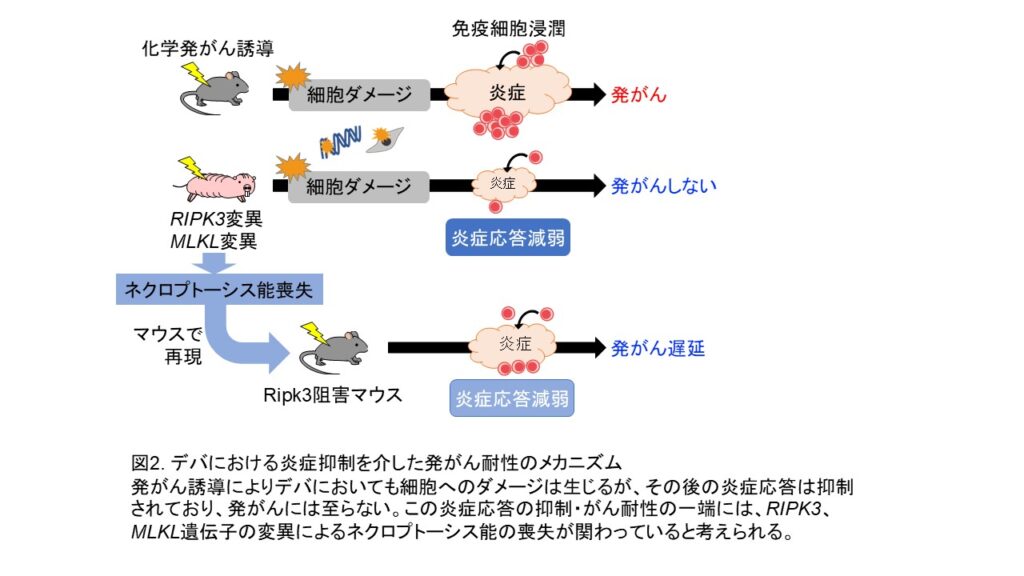

一方、デバの発がん耐性を評価するためには、自然発がんの発生率の観察や細胞レベルでの解析に加えて、生体内で実験的に発がんを誘導し、組織の応答を評価することが重要です。そこで私たちは、デバ個体に対して、発がん剤である3-メチルコラントレン(3-MC)または7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)/ 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)を用いた、2種類の化学発がんモデルによるがん誘導実験を行いました10。その結果、マウスでは両方の誘導法において30週以内にすべての個体で腫瘍が形成されたのに対し、デバでは2年以上にわたる長期観察の中で、いずれの個体にも腫瘍の発生は認められませんでした。つまり、デバは化学的な発がん誘導に対しても極めて高い耐性を示すことが明らかとなりました。

発がんの過程では一般的に、DNA損傷や配列変異により変異細胞の出現(イニシエーション)が起こり、続いて免疫細胞の浸潤を伴う炎症の亢進などの組織微小環境の変化(プロモーション)が生じて発がんが促進されます。デバでは、発がん剤によるDNA損傷や細胞死は起こるものの、マウスと比べて免疫細胞の浸潤が少なく、炎症応答が弱まっていると考えられました。この炎症応答の減弱のメカニズムを解析するために、発がん誘導時の遺伝子発現変化をマウスとデバで比較しました。その結果、マウスでは“ネクロプトーシス”と呼ばれる細胞死を引き起こす遺伝子発現変化が生じていた一方で、デバではそのような変化は見られませんでした。ネクロプトーシスはプログラムされた細胞死の一種で、細胞膜の破裂とDNAなどの細胞内物質の放出を伴うため、強い炎症応答を引き起こします。デバでネクロプトーシス経路の活性化が見られない原因を探索したところ、ネクロプトーシスの制御遺伝子であるRIPK3およびMLKLにフレームシフト変異が生じており、ネクロプトーシスを誘導する機能を失っていることが判明しました。

そこで、マウスにおいてRipk3を阻害または欠損させ、3-MCによる発がん誘導を行ったところ、3-MC投与後の免疫細胞の浸潤が抑えられ、さらに腫瘍の発生も遅くなることが明らかとなりました。これらの結果から、デバにおけるネクロプトーシス誘導能の喪失は、発がんプロモーションとして働く炎症を抑えることで、発がん耐性の一因として機能していると考えられます(図2)。とはいえ、この変異のみではデバの強い発がん耐性を完全には再現できません。発がんの過程は、変異細胞とそれを取り巻く微小環境との相互作用によって進行すると考えられているため、未解明の発がん抑制機構を明らかにするには、今後さらに個体および組織レベルでの詳細な解析が重要となります。

コラム実験動物

動物福祉の評価ツールのご紹介-3 福祉を評価するツールを紹介するサイト2: NC3Rsの Welfare Assessment

前回の「動物福祉の評価ツールのご紹介-2」では、米国農務省USDAの“National Agricultural Library”の中にある“Animal Welfare Assessments” について紹介しました。

今回は、英国のNC3Rs(The National Centre for the Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research)が作成したガイドライン“Welfare Assessment”について紹介します。この文書は、USDAのNational Agricultural Libraryの中では”Welfare Assessments”として示されていて、前回は、このガイドラインが以下の情報を提供していることを報告しました。

●福祉指標の策定

●実際上の侵襲性(物理的および心理的傷害)の評価と報告

●適切な記録の保管方法とそのレビュー

●スタッフのトレーニング

今回は、それぞれの項についてもう少し踏み込んでいきます。

動物福祉の評価ツールのご紹介-2

〜福祉を評価するツールを紹介するサイト1:USDAのNational Agricultural Library〜

前回の「動物福祉の評価ツールのご紹介-1」では、本シリーズのイントロダクションとして、AVMA((American Veterinary Medical Association)主催の“学生動物福祉状況の評価コンテスト”を扱いました。

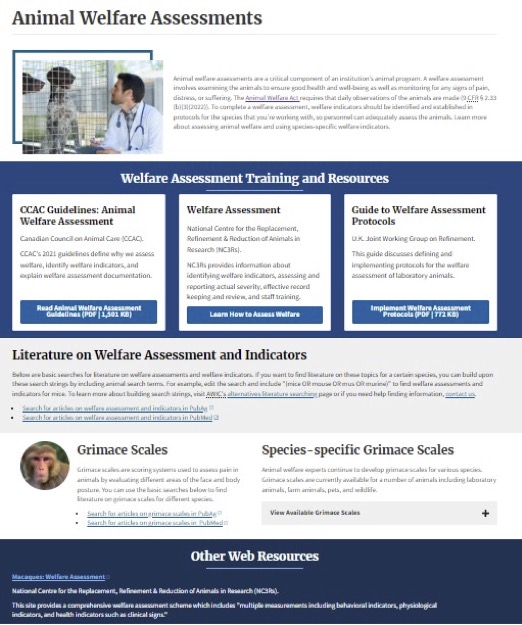

今回は、福祉を評価するツールを紹介するウェブサイトの第一弾として、アメリカ農務省(USDA, United States Department of Agriculture)の国立農業図書館(National Agricultural Library)に格納されている“Animal Welfare Assessments”のウェブページ(下図)を紹介していきたいと思います。

“Animal Welfare Assessments”のページはいくつかのパートに分かれ、“Welfare Assessment Training and Resources”(動物福祉の評価のトレーニングとリソース)、“Literature on Welfare Assessment and Indicators”(動物福祉の評価と指標に関する文献へのリンク集)、“Grimace Scale”(グリマス(しかめっつら)スケール)などが掲載されています。以下、掲載されている情報を順番に説明してみます。なお、情報は2023年1月現在のものです。

動物福祉の評価ツールのご紹介-1

〜AVMA主催の“学生動物福祉状況の評価コンテスト”〜

動物の福祉状況を良くしていこうと言われていますが、日本では、法律、指針や、日本学術会議のガイドラインにおいて、動物の福祉状況に関する評価方法の、簡便で使いやすい具体的な記述・指標は見当たりません。特に動物実験においては、法規制が求めるところが機関管理なので、具体的な記述や指標を設定することにむずかしいところがあることも理解ができますが、動物実験を管理し施行状況の評価を任される立場の視点から見ると、もう少し情報が欲しいところです。

実験動物の福祉状況の評価について世界に目を向けると、2014年にTexas A&M UniversityのBonnie V. BeaverとAAALAC InternationalのKathryn Bayneが、“Animal Welfare Assessment Considerations”1)という記事で評価法を公開しています。本コラムでは、数回にわたって、この視点から少し深堀りしてみましょう。

まず触れたいのは、“北米で、学生を対象とした動物福祉状況の評価コンテストが行われる”ことを紹介したイリノイ大学のニュース2)です。学生だけでなく、私たち実験動物医学の専門家の能力向上にも役立つのではないかと思い、紹介することにしてみました。

AVMAが学生対象に動物福祉評価コンテストを開催

イリノイ大学のニュースが詳しく紹介していたのは、AVMA(American Veterinary Medical Association)が先月(2022年11月)に開催した、“学生を対象とした動物福祉評価コンテスト:ANIMAL WELFARE ASSESSMENT CONTEST” 3)(下図は、その登録募集のチラシのコピー)についてです。本コンテストは、もともとミシガン州立大学(MSU)とパデュー大学の教員が提案し、2002年にMSU、ゲルフ大学、ウィスコンシン大学、パデュー大学の代表4チームが集まって始めた小さなコンテストから始まりました。これが、2014年には、北米各地の学校から合計28チーム、116名の参加者を集めるようになり、いまの形になったとのことです。当初は対象動物を家畜としていましたが、現在では、生産動物、コンパニオンアニマル、実験動物、エキゾチックアニマルにまで拡大しています。今年(2022年)の動物種には、展示用に飼育された鶏(愛玩用)、乳用牛(主に搾乳群に入らないオス)、水族館のタコが含まれます。仮想のしなりを設定は、アニマルシェルターの犬・猫です。参加者は、輸送、住居、健康、トレーニング、退役 、生産、屠殺/安楽死など、各動物種の生活のすべての側面における福祉を評価することになっています。頭足類を評価の対象に入れるところは、AVMAが時代の趨勢を敏感に反映していこうとする姿勢がうかがえます。このような先取の精神には見習う点があります。

米国獣医学会(AVMA)動物の安楽死指針2020年版出版記念 -紹介動画-

日本実験動物医学専門医協会は、AVMAと翻訳契約を取り交わし、「米国獣医学会 動物の安楽死指針(安楽死ガイドライン):2020年」版の翻訳本(翻訳者代表 黒澤努、鈴木真)を出版しました。本ガイドラインは、国際的に容認される具体的な安楽死法を示しており、主に獣医師を対象に記載されています。専門的ではありますが、最新の情報を網羅しており、獣医師以外の動物にかかわる方々の指針としても重要な文献です。(原文はこちら)

2013年度版から改訂された2020年版では、第3章にS1コンパニオンアニマル、S2実験動物、S3家畜、S4馬、S5鳥類、S6魚類と水生無脊椎動物、S7野生動物と7つの動物に区分されて記載されています。

日本実験動物医学会および日本実験動物医学専門医協会は、本指針が広く周知されることで、わが国の動物福祉がより向上することを期待します。また、実験動物ならびにその他の動物の人道的な取り扱いを広めるための啓蒙活動を継続していきます。

米国獣医学会(AVMA)動物の安楽死指針(安楽死ガイドライン)2020年版の紹介

炭酸ガスを用いた安楽死

Compassion Fatigue(共感疲労)

Compassion Fatigueについて、さらに知りたい方はこちらもご覧ください。